実験の目的

動作確認は、まずカレント・スイッチの入出力静特性を測定し、次に正弦波を入力して

出力波形を観察します。波形観測では参照電圧を変化させ、出力波形がどのように

変化するかも観察します。

実験課題

- 入出力静特性測定

- 波形確認

-

Vi2を参照電圧とし0[V]に固定し、入力となるVi1の直流電圧を

変化させ、出力であるVo1とVo2の直流電圧を測定します。

-

入力となるVi1に正弦波を入力し、参照電圧であるVi2

を変化させながら、出力であるVo1とVo2の波形を観測します。

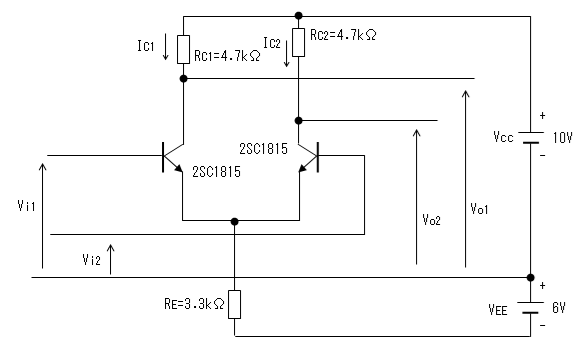

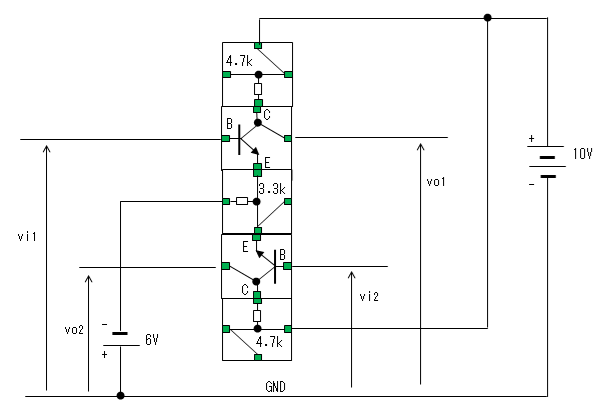

実験回路

回路の動作

ふたつある入力(Vi1、Vi2)の一方に参照電圧を設定し、他方の入力が

参照電圧を横切る度に出力のHigh/Lowレベルが変化します。

出力もふたつ(Vo1、Vo2)ありますが、ふたつの出力は同じ波形で位相が

180°ずれています。出力は必ずしも両方使う必要はありません。

ふたつあるトランジスタのエミッタ端子は共通になっています。

抵抗REは定電流源にする方が性能がよくなりますが、今回は抵抗のままで実験します。

電源はプラスマイナスの電源にした方が、バイアス回路が簡単になるので、電池を使用して

マイナス側電源としました。このためプラス側とマイナス側とで電源電圧が異なりますが

その前提でバイアス設計すれば支障はありません。

カレント・スイッチの詳細な動作は こちらを参照してください。

実験回路の設計

- 設計条件 (1)使用するトランジスターはTr1、Tr2とも2SC1815のYランク。

- 入力電圧

- 出力電圧

- RC1、RC2の選定

- REの選定

(2)電源電圧は+10[V]、-6[V]とします。

マイナス側のみ電池を使うことにしました。

どちらかと言えばマイナス側電源を高くした方がREの値を

大きくして定電流源に近づけられるのですが、今回は乾電池の

6[V]をマイナス側としました。

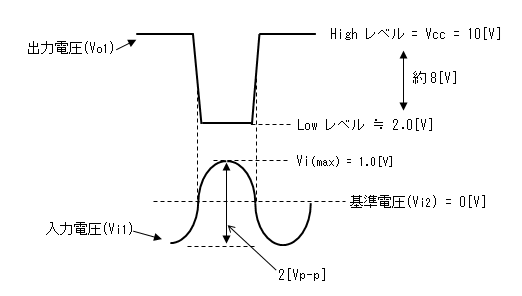

(3)出力電圧の振幅: 8[V]程度

(4)入力電圧: 2[Vp-p]の正弦波交流。

(5)入力側(信号源)の出力インピーダンスは600[Ω]

(これは発振器の出力インピーダンスです)

-

入力電圧の振幅は数百mV以上ないと、カレント・スイッチではなく

単なる差動増幅回路として動作してしまいます。

入出力静特性測定ではこのことを確認します。

波形確認においては2[Vp-p]の正弦波交流を入力し、参照電圧を

-1.5〜+1.34[V]の範囲で変化させ出力波形の変化を観察します。

(プラス側も+1.5[V]にしたかったが、可変範囲が狭くなってしまい諦めました。笑)

差動入力(Vi1とVi2の差)の電圧は逆に大き過ぎるとトランジスタを

破損してしまう危険があります。大きな差動入力は

トランジスタのベース〜エミッタ間の最大逆方向電圧(VEBO)を超えて

しまうからです。詳細は こちらを参照してください。

-

Vccは設計条件から10[V]に決めており、かつ出力電圧(Vo)のHighレベルは

Vccと等しくなるので、VoのHighレベルは10[V]となります。

出力電圧(Vo)のLowレベルは入力電圧(Vi)の最大値(今回は約1.0[V])より大きく

する必要があります。何故なら、VoのLowレベルがViの値を下回ると

(それはたかだか-0.7[V]程度ですが)トランジスタのコレクタ電圧が

ベース電圧を下回ることと同じなので、トランジスタが飽和状態に

なることを意味します。今回はVoの振幅を8[V]と

したのでLowレベル= (Vcc - 8.0) = 2.0[V]になるよう設計します。

これはViの最大値1.0[V]より大きな値なのでトランジスタは飽和しません。

-

RC1、RC2は出力インピーダンスとなるので

カレント・スイッチの都合だけで決められないこともありますが

今回の実験回路は差動増幅回路の実験 の流用なので

RC1 = RC2 = 4.7[kΩ]と決めてしまいました。

そうするとコレクタ電流の最大値IC(max)は

IC(max) = Voの振幅 / Rc = 8.0[V] / 4700[Ω] ≒ 1.7[mA]

と決まります。

Rcは次項で選定するREより大きな値となっているので

もう少し小さい方が良かったと後で思いました。

-

参照電圧(Vb2)とはすなわち片方のトランジスタのベースの電圧です。

よって、今回はエミッタの電圧は約-0.6[V]です。

VEEは設計条件より6.0[V]と決めたことと、Rcの選定で

REの電流が1.7[mA]となったので(∵ IC ≒ IE)、

この条件からREが決まります。(IC(max)とは同時に他方の

トランジスタが遮断していることなので、この値がREの電流となります。

RE = (VEE - 0.6) / IC(max) = (6.0 - 0.6) / 0.0017 ≒ 3176[Ω]

E6系列より選定し RE = 3.3[kΩ]としました。

REの値は一般的に大きいほど性能がよくなります。

通常少なくともRE>RCの関係が成り立つように

決定します。しかし、この関係が成り立たないからといって

動作しないわけではありません。

実験方法

-

波形観測の際の

信号源としては、低周波発振器を

使用します。周波数は1kHzとしました。

出力レベルは発振器で調整します。

発振器の出力インピーダンスは約600[Ω]です。

- 電子ブロックの配置 電子ブロックで実験回路を下図のように組み立てます。

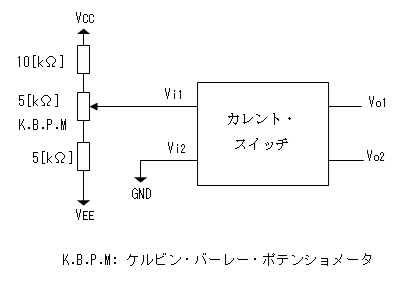

- 入出力静特性の測定

vi2はグランド(GND)に接続します。

vi1は下図のように抵抗器を接続し、-0.5[V]〜+0.5[V]の直流電圧を印加します。

可変抵抗器の5[kΩ]はmV単位の電圧設定が容易なので ケルビン・バーレー・

ポテンショメータを使用しました。

(1)vi1にディジタル・テスタ(直流電圧)を接続し、ケルビン・

バーレー・ポテンショメータを調整しvb1を設定します。

(2)ディジタル・テスタでvo1とvo2を測定します。

(3)vi1の設定を-0.5[V]〜+0.5[V]まで変えながら(1)〜(2)の手順を繰り返します。

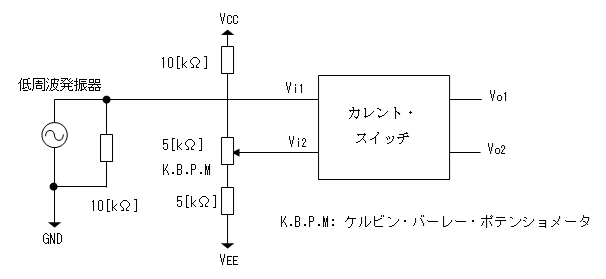

- 正弦波入力に対する出力波形の観察

以下の手順において交流電圧計とは、 テスターアダプタ+ アナログ直流電圧計 のことです。

Vi1は低周波発振器を接続します。

低周波発振器に並列接続した10[kΩ]は、発振器の出力が直流的に浮いているので

Vi1のバイアス電流を流し電位を確定する目的です。

(約80[mV]の電圧が発生します。)

Vi2は下図のように抵抗器を接続し、-1.5[V]〜+1.3[V]の直流電圧を印加します。

可変抵抗器の5[kΩ]はmV単位の電圧設定が容易なので ケルビン・バーレー・

ポテンショメータを使用しました。

(1)Vi1に低周波発振器(1k[Hz])を接続します。

(2)Vi1に交流電圧計を接続し、peak to peakモードで2.0[V]になるよう

低周波発振器の出力レベルを調整します。

(3)Vi2にディジタル・テスタ(直流電圧)を接続します。

(4)ディジタル・テスタを見ながらケルビン・バーレー・ポテンショメータを調整し

Vi2の参照電圧を設定します。

(5)オシロスコープで出力波形Vo1とVo2を観測します。

(6)Vi2を-1.5[V]〜1.3[V]まで0.5[V]おきに設定を変えながら(4)〜(5)の

手順を繰り返します。(ただし、プラス側は最大1.3[V])

実験機材

- 電子ブロック

- 可変抵抗器(5kΩB) (端子1-3を使用し5kΩの固定抵抗として使用)

- ケルビン・バーレー・ポテンショメータ

- 低周波発振器

- テスターアダプタ

- アナログ直流電圧計

- 簡易安定化電源 (10[V]端子)

- 乾電池:1.5[V]×4

- ディジタル・テスター

- オシロスコープ

-

トランジスタ(2SC1815)×2

抵抗器:3.3k、4.7k×2、10k×2

実験結果

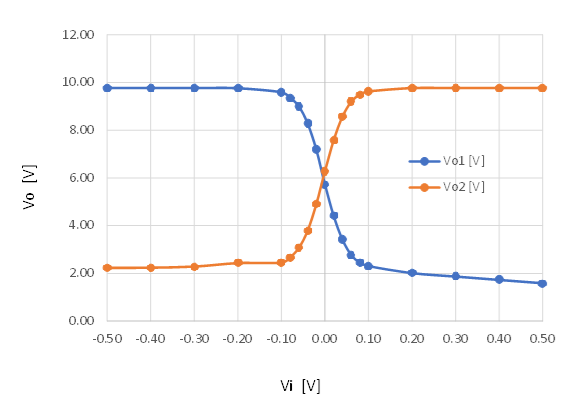

- 入出力静特性の測定 下図にに測定結果を示します。

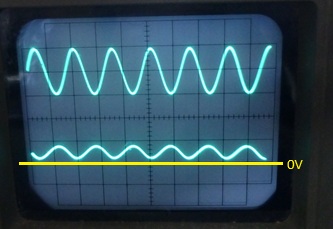

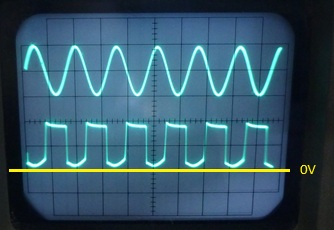

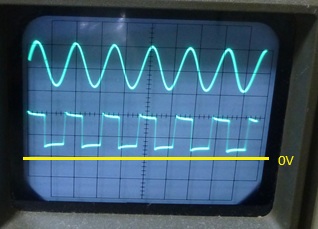

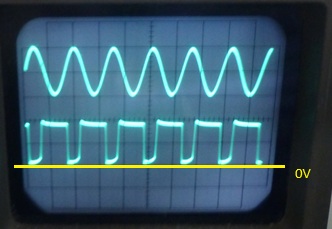

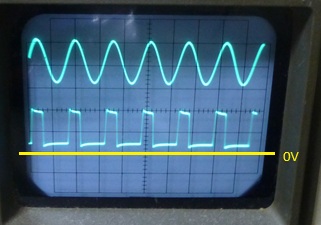

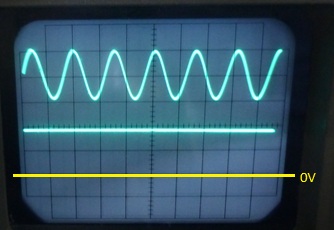

- 波形観測 全体的にVc2の方がきれいな矩形波になりました。

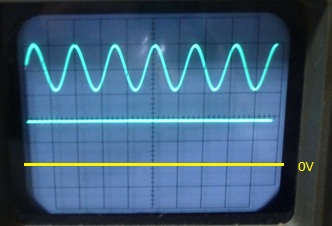

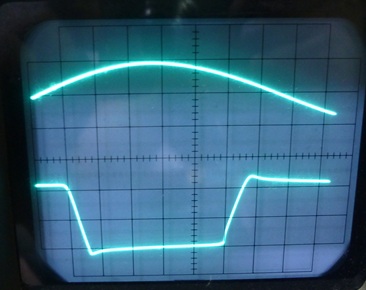

- 拡大観測

- vb2=0[V]のときのVc2の時間軸拡大波形

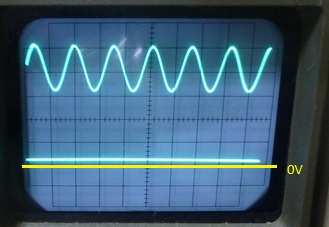

- (参考)トランジスタ・スイッチの波形 トランジスタ・スイッチの実験より引用。

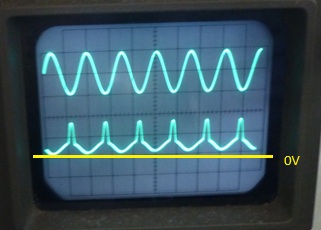

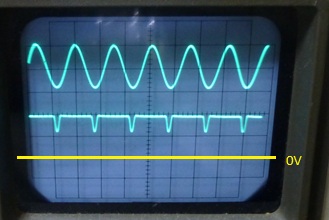

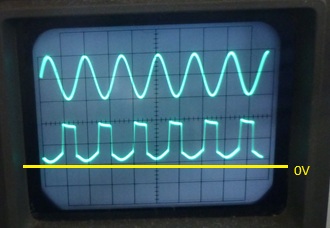

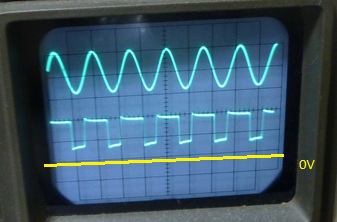

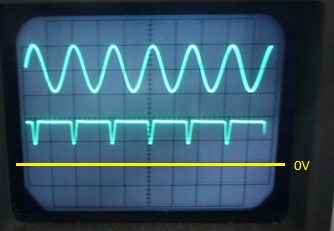

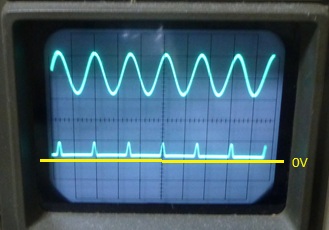

| Vi1入力 電圧 |

Vi2入力 電圧[V] |

出力(Vo1波形) | 出力(Vo2波形) | 備考 |

| 2[Vp-p] (正弦波) |

-1.5 |

|

|

Vo1はLowレベル だが、3Vp-p程度の 正弦波が漏れている |

| -1.0 |

|

|

||

| -0.5 |

|

写真傾いてしまった(-_-; |

||

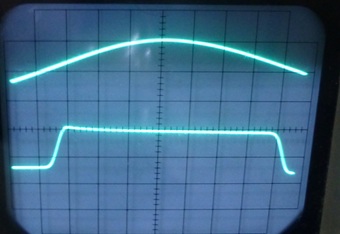

| 0.0 |

|

|

Vo2の時間軸 拡大波形は表の下 |

|

| +0.5 |

少しピンボケ(-_-; |

|

||

| +1.0 |

|

|

||

| +1.34 |

|

|

下:Vo1またはVo2、5V/div、0.5ms/div

上:Vi1、1V/div、50μs/div

下:Vo2、5V/div、50μs/div

立上がり、立ち下がり時間の比較をしたかったが、スイング幅が違うので

直接の比較は出来ない。

上:入力正弦波、1V/div、50μs/div

下:出力矩形波、2V/div、50μs/div

測定結果・考察

- 入出力静特性の測定 Vi1とVi2の差が−0.1[V]〜0.1[V]の範囲ではふたつのトランジスタが

- 波形観測 (1)参照電圧(Vi2)により、カレント・スイッチが切り替わる電圧を

ともに能動領域となってスイッチとして使用するには適当でないことが判りました。

よってカレント・スイッチとして使用する場合、Vi1とVi2の差は少なくとも

0.3〜0.4[V]必要であることが確認出来ました。

可変出来ることが確認出来ました。

(2)Vo1とVo2は逆位相ですが、Vo2の方がきれいな

矩形波であることが判りました。

波形の差が発生するメカニズムはよく判りませんでした。今後の課題です。

(3)立上がり時間・立ち下がり時間が早いかどうかは今回よく判りませんでした。

(使用したオシロスコープの帯域は30MHz)

今後の課題

- REを定電流源に置換えて、今回の実験結果と比較する。

- Vo1とVo2の波形の違いを考察する。

参考文献

- 2SC1815データシート

- パルス回路の設計(昭和56年(1981) 第20版(改訂10版)) P-72〜76 カレント・スイッチ、猪飼國夫著、 CQ出版社

- ディジタル回路(1988 第1版) P-89〜92 電流切換形回路、川又晃著、オーム社

- はじめてのトランジスタ回路設計(1999 初版) P113-118 3石で組むOPアンプ、黒田徹著、CQ出版社

関連項目

- トランジスタ増幅回路の解析−差動増幅回路の解析

- トランジスタ増幅回路の実験− 差動増幅回路の実験(1)

- トランジスタ・パルス回路の解析− カレント・スイッチ

- 抵抗器に関する情報−E6系列

- 自作電子ブロック

- ケルビン・バーレー・ポテンショメータ

- 低周波発振器

- 簡易安定化電源

- テスターアダプタ

- アナログ直流電圧計

- 可変抵抗器(5kΩB)