実験の目的

バイポーラ・トランジスタがスイッチと同等の機能を有することの原理を確認しスイッチの機能を利用してLEDの点灯/消灯の制御を実現します。

実験課題

下記の項目について実験を行い、トランジスタ・スイッチ回路の動作を確認します。- トランジスタ・スイッチの入出力伝達特性測定

- LEDの点灯/消灯制御

- 交流入力に対する出力波形の確認

実験回路

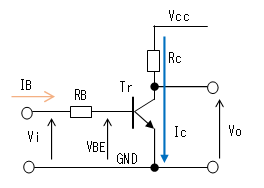

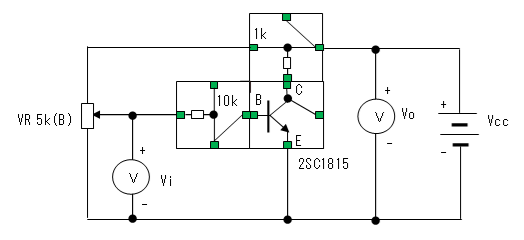

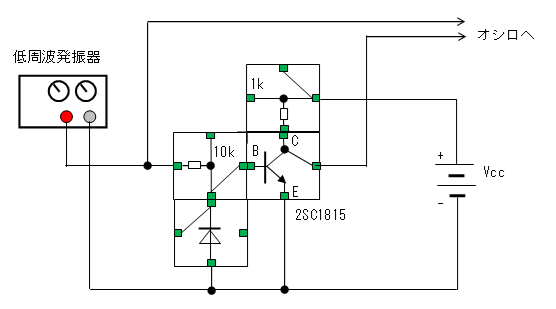

- トランジスタ・スイッチの入出力伝達特性測定

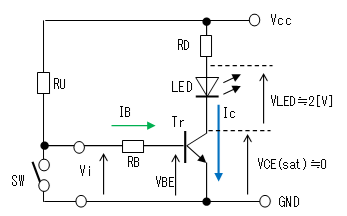

- LEDの点灯/消灯制御

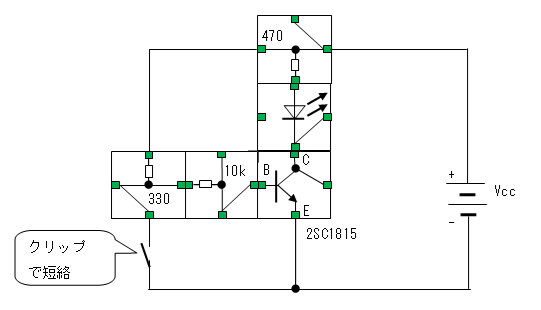

- 交流入力に対する出力波形の確認

回路の動作

- トランジスタ・スイッチの入出力伝達特性

- ON動作時(LED点灯)

- OFF動作時(LED消灯)

-

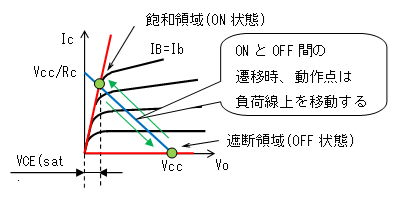

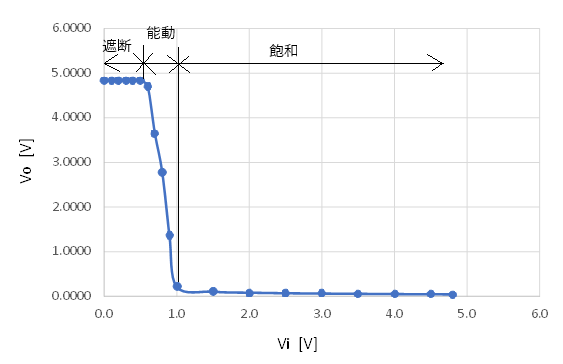

トランジスタをスイッチとして使用する場合、静特性上では遮断領域と飽和領域を

使用しますが、スイッチのON状態とOFF状態を相互に遷移する過程では、

短時間ですが能動状態を経由します。

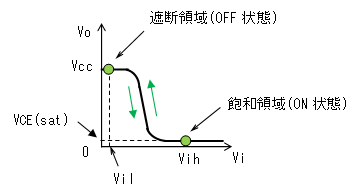

入力電圧(Vi)と出力電圧(Vo)の関係をグラフにすると下図となります。

トランジスタのON状態とOFF状態はの間は、有限の傾きがあるため、入力電圧の

立ち上がりや立ち下がりの時間が遅いと、出力電圧の立ち上がりや立ち下がりの時間も

遅くなります(ただし増幅されるので傾きは変わる)。

-

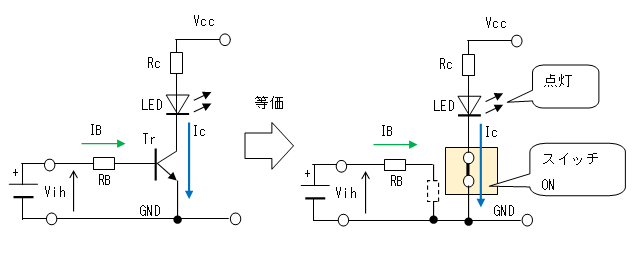

入力電圧ViがHighレベル(Vih)のとき、トランジスタTrにはベース電流IBが流れ

その結果、コレクタ電流Icが流れますが、トランジスタが飽和するまでIcを流すと

コレクタ〜エミッタ間電圧はほぼ0となりはスイッチのON状態と同様な状態となります。

このため、発光ダイオード(LED)に電流が流れ点灯します。

また、ベース電流IBはLEDに流れる電流より小さくて済みます。

-

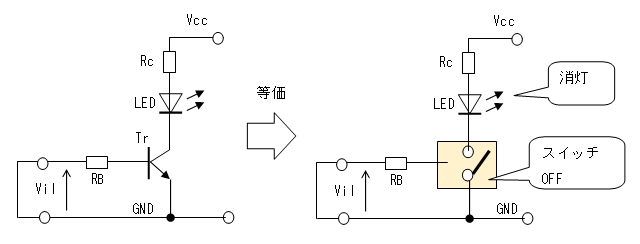

入力電圧ViがLowレベル(Vil)のとき、トランジスタTrにはベース電流は流れません。

従ってコレクタ電流も流れませんが、これはトランジスタの遮断状態です。

遮断状態ではコレクタ〜エミッタ間はスイッチのOFF状態と同様な状態です。

このため、発光ダイオード(LED)に電流が流れなくなるため消灯します。

トランジスタ・スイッチの動作については、

トランジスタ・パルス回路の解析− トランジスタのスイッチ動作の基本なども

参照してください。

実験回路の設計

- 設計条件

- Rcの選定

- RBの選定

- RDの選定

- RUの選定

- ダイオードの選定

-

(1)電源電圧(Vcc): 約5V

-

本当は5[V]に対する最大偏差を規定する必要がありますが

今回の実験では、そこまで必要ないと考えました。

Vih(min): Vcc

Vil(max): 0[V]

トランジスタのコレクタに流す電流です。

静特性測定時、LED点灯時とも5[mA]で設計します。

(4)トランジスタ直流電流増幅率(hFE):

hFE(max):240

hFE(min):120

-

トランジスタは2SC1815のYランクを使用します。

バラツキによりhFEは120〜240になります。

-

トランジスタがOFF状態のときは、IBもICもほとんど0なので

RBもRCもほとんど影響がありません。

トランジスタがON状態のときは、トランジスタは飽和状態となるので

コレクタ電圧はVCE(sat)になりますが、ほとんど0に近いので、結局、RCの

両端の電圧はほぼVccとなります。コレクタ電流をIc=5[mA]とすれば、

RC = Vcc / IC = 5[V] / 5[mA] = 1[kΩ]

-

トランジスタがONしたとき、十分飽和するような電流が流れるように決定します。

トランジスタの直流電流増幅率(hFE)は、今回使用する2SC1815-Yでは

120〜240ですが、最悪の場合を想定しhFE = 120で計算します。

トランジスタをONにするためには、ベース電流IBはコレクタ電流ICを 流すために

必要な値の2〜10倍を目安に決定します。今回はとりあえず10倍で設計します。

コレクタ電流は約5[mA]としたので

IB = (IC / hFE) * 10[倍] = (5[mA] / 120) * 10[倍] ≒ 0.4[mA]

トランジスタのベース〜エミッタ間の電圧(VBE)を0.7[V]、ViをVccとすれば

RB = (Vi - VBE) / IB = (5 - 0.7) / 0.4[mA] ≒ 10,750[Ω]

E6系列から選定して RB = 10[kΩ]としました。

-

RDはLEDの電流制限抵抗になります。

LED点灯時の順方向電圧は約2[V]なので、LEDに流す電流を5[mA]とすれば

抵抗RDでの電圧降下は3[V]です。よって

RD = (Vcc - VLED) / IC = (5[V] - 2[V]) / 5[mA] = 600[Ω]

となるので、E6系列から選定すると

470[Ω]か680[Ω]になりますが、680[Ω]だとIc≒4.4[mA]となりLEDが暗くなるので

RD = 470[Ω]とします。

このときのIcは(5[V] - 2[V])/470 ≒ 6.4[mA]

となり、必要なベース電流は6.4[mA]/120 = 5.3[μA]なので十分トランジスタは飽和します。

-

プルアップ(pull up)抵抗と呼ばれる機能の抵抗で、ViをVccに近づけるためのもので

RU << RBの関係が成り立つように選びます。

ただし、SWを閉じたときRUの両端の電圧はVccとなるので、

その場合でも許容電力以内になるように選定します。

今回はRBは10[kΩ]としたのでこの1/10以下である1kΩ以下で検討し

製作済電子ブロックの中からRU=330[Ω]を選びました。

SWを閉じRBの両端にVcc=5[V]を印加したと仮定しても消費電力は

52 / 330 ≒ 76[mW]なので1/4[W]タイプのもので十分です。

また、トランジスタを飽和させるベース電流は330/10k ≒ 3[%]減少する程度なので

ON動作にも支障はないと考えました。

-

このダイオードの目的はViに交流を印加したとき、ベース〜エミッタ間にマイナスの

電圧が印加されないようにするための、一種の リミッタです。

データシートによると2SC1815のベース〜エミッタ間の逆方向耐電圧は5[V]なので

過大なViを誤って印加した場合でもトランジスタを破損させないための

保護回路です。(今回はViの交流入力に使用した低周波発振器は最大値が5[V]以下

なので必ずしも必要ないのですが、念のため)

大電流が流れることはないのでダイオードの品種は汎用の1S1588としました。

(Viとして最大値10[V]のマイナス電圧を印加したときダイオードに流れる電流の

最大値は10[V]/10[kΩ] = 1[mA]なので問題ありません)

実験方法

- トランジスタ・スイッチの入出力特性測定 (1)回路を組み立てます。

- LEDの点灯/消灯制御 (1)回路を組み立てます。

- 交流入力に対する応答波形の確認 (1)回路を組み立てます。

(2)電源を入れます。

(3)5[kΩ]のVRを調整し、入力電圧(Vi)を可変しながら、出力電圧(Vo)を読み取ります。

(2)スイッチ(SW)は開状態(off)にしておきます。

(実際はクリップを使っているので、クリップを外します。)

(3)電源を入れます。

(4)LEDが点灯することを確認します。

(5)スイッチ(SW)を閉状態(on)にします。(クリップをつなぎます。)

(6)LEDが消灯することを確認します。

(2)実験回路の電源を入れます。

(3)発振器の電源を入れます。

(4)発振器の出力を最大にします。

(5)オシロスコープで入力電圧(Vi)と出力電圧(Vo)を観測します。

実験機材

- 自作電子ブロック

- 簡易安定化電源 (5[V]端子)

- 低周波発振器

- 可変抵抗器(5kΩB)

- 固定抵抗器:330Ω、470Ω、1kΩ、10kΩ、

- アナログ直流電圧計

- オシロスコープ

- ディジタル・テスター

-

使用したブロックは、実験方法の

電子ブロックの配置を参照。

実験結果

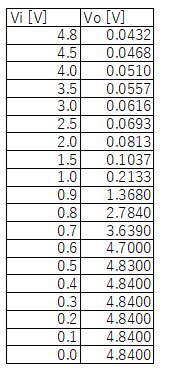

- トランジスタ・スイッチの入出力特性測定 (1)測定データ

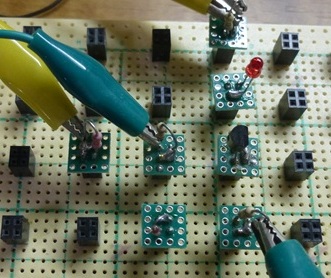

- LEDの点灯/消灯制御 (1)Vi= 5V (LED点灯)

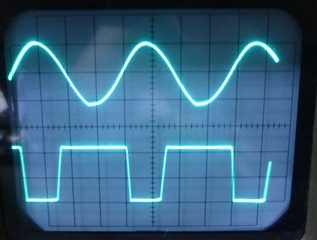

- 交流入力に対する応答波形の確認 (1)Vi= 100Hz正弦波

(2)グラフ

能動領域のグラフが少し歪んでいますが、Viを読み取るアナログ電圧計の誤差と

思われます。

(2)Vi= 0 (LED消灯)

緑色のクリップでSWの代わりにViをGNDに接続。

出力波形は台形。

ch1(Vi): 1V/div、ch2(Vo): 2V/div、2ms/div

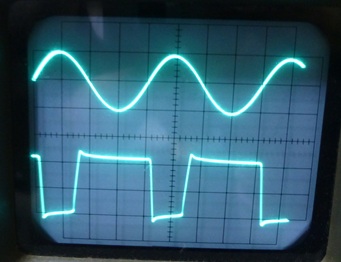

(2)Vi= 1kHz正弦波

周波数を上げるとオーバーシュート/アンダーシュート(サグにもみえる)が現れた。

ch1(Vi): 1V/div、ch2(Vo): 2V/div、0.2ms/div

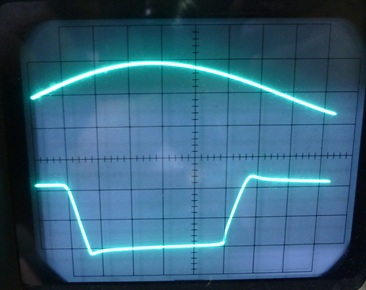

(3)Vi= 1kHz正弦波

1kHzで時間軸を拡大。

ch1(Vi): 1V/div、ch2(Vo): 2V/div、50μs/div

測定結果・考察

- トランジスタ・スイッチの入出力特性測定 入力(Vi)がHレベル(≒Vcc)のとき出力(Vo)はLレベル(≒0)、

- LEDの点灯/消灯制御 トランジスタ・スイッチにより発光ダイオードのON/OFFを、入力電圧(Vi)により

- 交流入力に対する応答波形の確認 入力(Vi)である正弦波をある程度大きくすると出力(Vo)が台形の形に変形しました。

入力(Vi)がLレベル(≒0)のとき出力(Vo)はHレベル(≒Vcc)

となることが判りました。

これにより、トランジスタをスイッチとして使用できことが判りました。

ただし、ONとOFFが切り替わる途中には、トランジスタが能動領域となることから

HとLの中間レベルになる領域があることを確認しました。

制御することが出来ました。

ただし、立上がりと立ち下がりの速度は速くありませんでした。

今後の課題

発生するメカニズムと対策についての考察。

(2)立ち上がりや立下りの遅い波形について改善する回路であるカレント・スイッチや

シュミット・トリガーの解析と実験。

参考文献

- トランジスタ:2SC1815データシート(東芝)

関連項目

- ダイオードの基本特性の測定実験- 発光ダイオード(LED)の静特性の測定

- バイポーラ・トランジスタのデバイス実験- エミッタ接地回路の静特性測定

- トランジスタ・パルス回路の解析− トランジスタのスイッチ動作の基本

- トランジスタ・パルス回路の解析− ダイオード・リミッター

- 自作電子ブロック

- 簡易安定化電源 (5[V]端子)

- 低周波発振器

- 可変抵抗器(5kΩB)

- アナログ直流電圧計

- 抵抗器に関する情報−E系列