実験の目的

機能と設計結果の確認を行います。

差動増幅回路にはいくつかのバリエーションがありますが、今回の実験では

定電流源は使わず抵抗器(RE)とします。

実験課題

- 直流動作点

- 波形確認

- 差動利得

- 同相利得

- CMRR

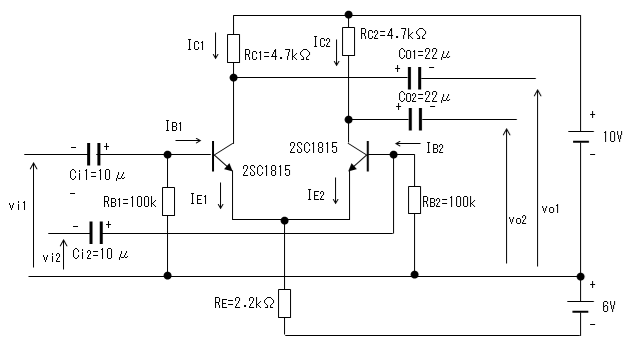

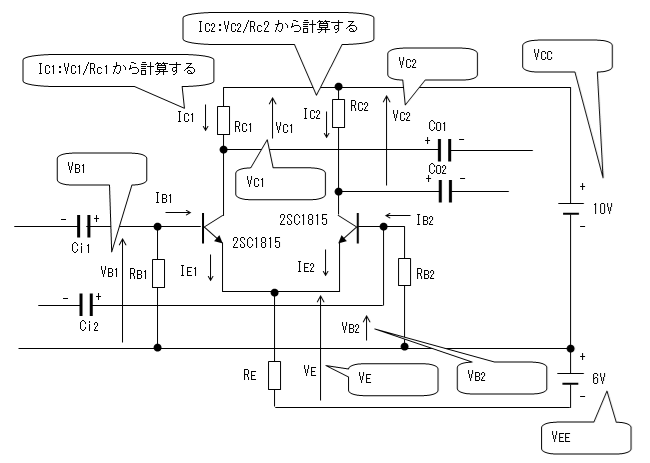

実験回路

回路の動作

出力もふたつ(vo1、vo2)ありますが、ふたつの出力は同じ波形で位相が

180°ずれています。出力は必ずしも両方使う必要はありません。

ふたつあるトランジスタのエミッタ端子は共通になっています。

抵抗REは定電流源にする方が性能がよくなりますが、今回は抵抗のままで実験します。

電源はプラスマイナスの電源にした方が、バイアス回路が簡単になるので、電池を使用して

マイナス側電源としました。このためプラス側とマイナス側とで電源電圧が異なりますが

その前提でバイアス設計すれば支障はありません。

差動増幅回路の詳細な動作はこちらを参照してください。

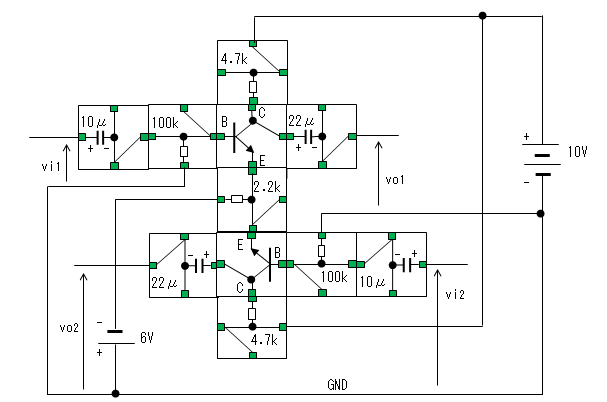

実験回路の設計

- 設計条件 (1)使用するトランジスターはTr1、Tr2とも2SC1815のYランク。

- バイアス回路の設計

- RB1、RB2の選定 トランジスターは2SC1815のYランクなのでデータシートよりhfeは120〜240

- REの選定 トランジスタのベース〜エミッタ間電圧(VBE)を約0.6[V]とすれば

- RC1、RC2の選定 トランジスタのエミッタの電位は対グランドでみると約−1.2[V]です。

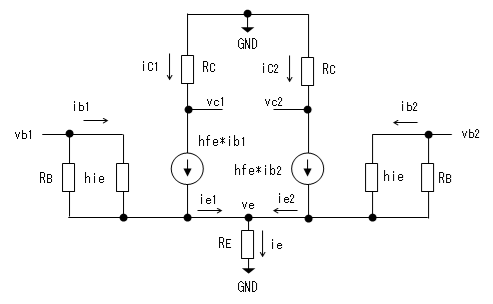

- 増幅回路の等価回路

- 電圧増幅度の計算

- 同相利得の計算

- CMRRの計算

- 出力インピーダンスの計算

- 入力インピーダンスの計算

- コンデンサの容量の決定

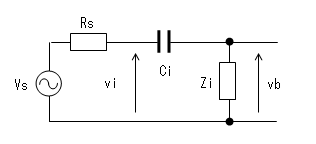

- 入力コンデンサ(Ci1、Ci2) CiはZiおよび信号源内部抵抗(Rs)とともにローカットフィルターを

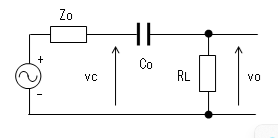

- 出力コンデンサ(Co) 出力コンデンサー(Co)と出力インピーダンス(Zo)と負荷抵抗(ZL)は

(2)電源電圧は+10[V]、-6[V]とします。

差動増幅回路はプラス・マイナスの電源にした方がバイアス回路が簡単になります。

今回は、マイナス側のみ電池を使うこととしたので、プラス側とマイナス側で

非対称な電圧としました。

(3)コレクター電流:Ic1=Ic2=1mA

(4)電圧増幅度: 規定はしません。

が、結果的に実験回路において理論上いくらになるかを計算し、測定結果と比較します。

(5)増幅する周波数帯域の最低周波数は50Hz

(6)入力側(信号源)の出力インピーダンスは600[Ω]

(これは発振器の出力インピーダンスです)

(7)出力側(負荷)の入力インピーダンスは1[MΩ]

(これはテスターアダプターの入力インピーダンスです)

となります。コレクタ電流Icは1[mA]としたので、ベース電流IBは

IB = Ic / hfe = 1[mA] / (120〜240) ≒ 4.2〜8.3[μA]

となります。

RBとしては、通常10[kΩ]くらいでの設計を多く見かけます。

しかし今回の実験では大きめの100[kΩ]で設計してみます。

このときのRBの電圧降下は

IB * RB = 4.2〜8.3[μA] * 100[kΩ] ≒ 0.4〜0.8[V]

になりますので、結局、VB1 = VB2 = −0.4〜−0.8[V]

となります。間をとってVB1 = VB2 = −0.6[V]で 設計を進めます。

もし、RBが10[kΩ]以下ならVBは0.1[V]以下になるので

VB ≒ 0[V]で設計しても問題ないでしょう。

VEはベース電圧VB1およびVB2より

0.6[V]を引けば決まります。VEEは−6[V]でしたので

VE = VB1 - 0.6[V] - VEE = - 0.6 - 0.6 - (-6) = 4.8[V]

VE が決まればREを決められます。

RE = VE/(IE1 + IE2) ≒ VE/(IC1 + IC2) = 4.8[V]/(1[mA] + 1[mA]) = 2.4[kΩ]

E6系列より選定し RE = 2.2[kΩ]としました。

なお以上の設計より、REを定電流源に近くするためにできるだけ

大きな値にするためにはVEEを大きくする必要があることが

判ります。そして、VEEを大きくすることなく(等価的な)REを

大きくするためにはこれを定電流源にすると実現出来ますが、

今回は固定抵抗器で実験することにします。

VCC = 10[V]なので、コレクタ〜エミッタ間電圧VCEと

RC1とで半分づつ電圧を配分すると、RC1での

電圧降下は5.0〜5.5[V]くらいになるので

RC1 = 5.0[V] / Ic = 5.0 / 1[mA] = 5[kΩ]

となるので、E6系列より選定し RC1 = 4.7[kΩ]としました。

RC2も同様にRC2 = 4.7[kΩ]とします。

IE1 + IE2 = (Vcc - VBE1 - VEE) / RE = (- 0.6 - 0.6 - (- 6)) / 2200[Ω] ≒ 2.18[mA]

IE1とIE2が等しいならば

IC1 ≒ IE1 = 2.18[mA] / 2 = 1.09[mA] ≒ 1.1[mA]

RC1での電圧降下VC1は

VC1 = IC1 * RC1 = 1.1[mA] * 4700 ≒ 5.2[V]

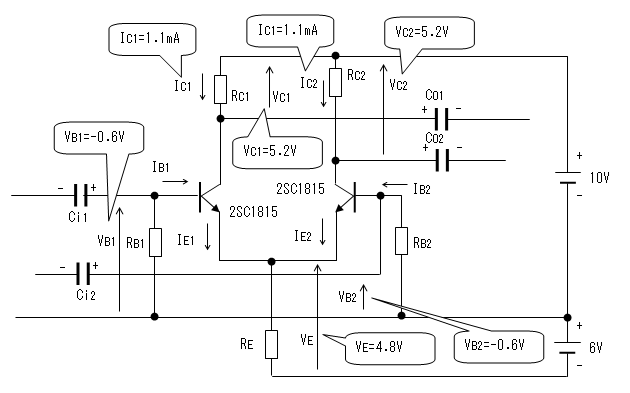

となりました。再計算した結果を下図に纏めます。

-

ふたつのトランジスタをエミッタ接地の

簡略化等価回路で置き換えます。

また、電源のVCCとVEEは理想的にはインピーダンスが0なので

交流的にはGNDに接続されるのと同じです。結局、等価回路は

下図にようになります。

-

電圧増幅度Avは次の式で与えられます。

Av = −Rc * hfe / (2 * hie)

計算にあたってはhieの値が必要となりますが、次の概算式を使いました。

hie = β/(40 * Ic)

この式をAvの式に代入するとβはhfeのことなので

Av = −Rc * hfe / {2 * β/(40 * Ic)} = −20 * Rc * Ic

この式で電圧増幅度Avを計算すると

Av = −20 * 4700 * 1.1[mA] = −103.4

-

同相利得Acは次の式で与えられます。

Ac = Rc / (2 * RE)

この式にて計算すると

Ac = 4700 / (2 * 2200) = 1.068

-

CMRR(同相モード除去比)は次の式で与えられます。

CMRR = (2 * hfe / hie) * RE

概算式hie = β/(40 * Ic)を使うと

CMRR = {2 * hfe / β/(40 * Ic)} * RE = 80 * Ic * RE

この式にて計算すると

CMRR = 80 * 0.0011 * 2200 = 193.6

-

差動増幅回路の等価回路から出力インピーダンスZoは次の式で与えられます。

(差動出力のときの1/2です)

Zo = Rc

よって今回の実験回路では

Rc = 4.7[kΩ]

-

差動増幅の場合、トランジスタの入力インピーダンスは一律に決まらないと思われます。

が最大でも

Zb(max) = 2 * hie

です。β=180(=hfe)とし、概算式 hie = β/(40 * Ic)を使い

Zb(max) = 2 * β/(40 * Ic) = 2 * 180/(40 * 1.1[mA] ≒ 8182[Ω]

これと、RB1(=RB2)が並列となるので

Zi(max) = RB1 // Zb(max) = 100[kΩ] // 8182[Ω] ≒ 7563[Ω]

形成します。

そのカットオフ周波数をfciとすれば、

fci = 1/{2π * Ci * (Rs + Zi)}

Ziは入力インピーダンスの項で計算しました。

設計条件よりRs=600[Ω]になります。

(Rsが不明の場合はワースト・ケースとしてRs=0と考えて計算してもよいでしょう。)

信号の最低周波数をfsとすれば

fs >> fci

となるようにCiを決定すればよいことになります。よって

fs >> 1/{2π * Ci * (Rs + Zi(max))}

∴Ci >> 1/{2π * fs * (Rs + Zi(max))}

設計条件より入力信号の最低周波数(fsl)を50[Hz]とします。

Ci >> 1/{2π * 50 * (600 + 8182)} ≒ 0.36[μF]

となりかなり小さな値ですみます。今回は Ci1 = Ci2 = 10[μF]としました。

ローカット・フィルターを構成します。カットオフ周波数(fco)は

fco = 1/{2 * π * Co * (Zo + ZL)}

となります。

信号の最低周波数をfsとすれば

fs >> fco

となるようにCoを決定すればよいことになります。よって

fs >> 1/{2π * Co * (Zo + RL)}

∴Co >> 1/{2π * fsl * (Zo + RL)}

まず、出力インピーダンスの項で計算した結果からZoは

Zo ≒ 4700[Ω]

設計条件よりRL = 1[MΩ]、

入力信号の最低周波数(fsl)を50[Hz]とします。

Co >> 1/{2π * 50 * (1[MΩ] + 10[kΩ])} ≒ 0.003[μF]

となり小さな値ですみます。

今回は手持ちのコンデンサーの関係で Co1 = Co2 = 22[μF]としました。

実験方法

-

信号源としては、低周波発振器

を使用します。

周波数は1kHzとしました。

出力レベルは発振器で調整します。

発振器の出力インピーダンスは約600[Ω]です。

- 電子ブロックの配置 電子ブロックで実験回路を下図のように組み立てます。

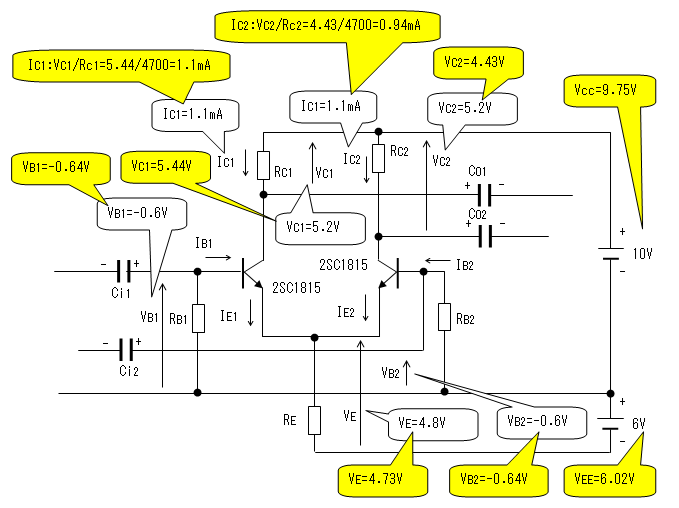

- 直流動作点の測定

電子ブロックで回路を組み立てたら電源VCC(10V)と電源電圧VEE(6V)を 接続します。

ディジタルテスターの直流電圧測定レンジで、下図に示すように VC1、VC2、VE、

VB1、VB2を測定します。 IC1はVC1とRC1の値から IC1=VC1/RC1の式により求めます。

また、IC2もVC2とRC2の値から IC2=VC2/RC2の式により求めます。

また、電源電圧VCCと電源電圧VEEも正確に10.0[V]と6.0[V]ではないので、

測定しておきます。

- 増幅波形の観測・増幅度の測定

以下の手順において交流電圧計とは、 テスターアダプタ+ アナログ直流電圧計 のことです。

(1)vi1に低周波発振器(1k[Hz])を接続します。

(2)vi2はグランド(GND)に接続します。【必須】

(3)交流電圧計でvi1を測定し、低周波発振器の出力を10[mV]に設定します。

(20[mV]にすると、出力が多少歪むようです)

(4)交流電圧計でvo1を測定し、オシロスコープで波形を観測します。

(5)交流電圧計でvo2を測定し、オシロスコープで波形を観測します。

(6)vi1の低周波発振器とvi2のグランド接続を外します。

(7)vi2に低周波発振器(1k[Hz])を接続します。

(8)vi1はグランド(GND)に接続します。【必須】

(9)交流電圧計でvi2を測定し、低周波発振器の出力を10[mV]に設定します。

(20[mV]にすると、出力が多少歪むようです)

(10)交流電圧計でvo1を測定し、オシロスコープで波形を観測します。

(11)交流電圧計でvo2を測定し、オシロスコープで波形を観測します。

(12)vi1のグランド接続とvi2の低周波発振器を外します。

- 同相増幅の波形観測・同相利得の測定

(1)vi1とvi2に低周波発振器(1k[Hz])を接続します。

(2)交流電圧計でvi1(またはvi2)を測定し、 低周波発振器の出力を20[mV]に設定します。

(3)交流電圧計でvo1を測定し、オシロスコープで波形を観測します。

(4)交流電圧計でvo2を測定し、オシロスコープで波形を観測します。

実験機材

- 電子ブロック

- 低周波発振器

- テスターアダプタ

- アナログ直流電圧計

- 簡易安定化電源 (10[V]端子)

- 乾電池:1.5[V]×4

- ディジタル・テスター

- オシロスコープ

-

トランジスタ(2SC1815)×2

抵抗器:2.2k、4.7k×2、100k×2

電解コンデンサ:22μF×2、10μF×2

実験結果

- 直流動作点 下図にに測定結果を示します。

- 波形観測

- 電圧増幅度

- CMRR 今回は逆相の入力を用意出来なかったので(差動増幅回路をもう1回路用意

白色の吹き出しが設計値(理論値)、黄色の吹き出しが測定値です。

Ic2がやや計算値より小さいですが、トランジスタのバラツキ

によるものと推定します。他は概ね設計値に近いと考えます。

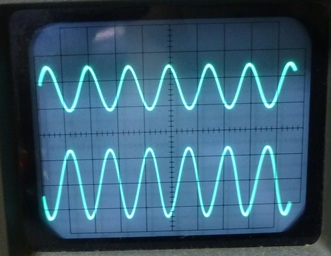

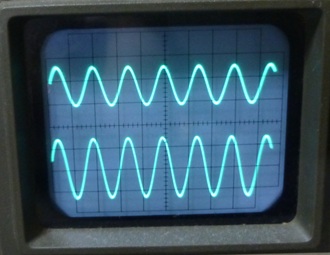

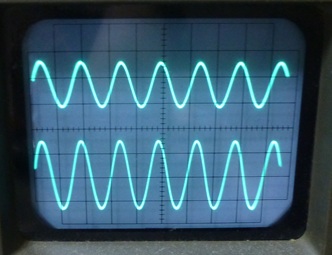

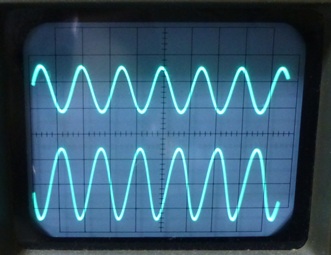

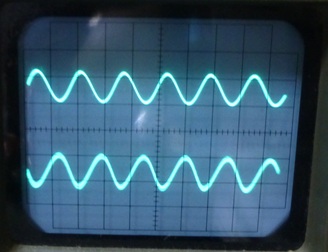

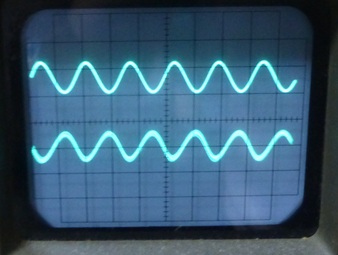

| vi1入力 電圧 |

vi2入力 電圧 |

出力(vo1)波形 | 出力(vo2波形) | 備考 |

| 20[mV] | 0[mV] |

上:vi1、5mV/div、0.5ms/div 下:vo1、1V/div、0.5ms/div |

上:vi1、5mV/div、0.5ms/div 下:vo2、1V/div、0.5ms/div |

|

| 0[mV] | 20[mV] |

上:vi2、5mV/div、0.5ms/div 下:vo1、1V/div、0.5ms/div |

上:vi2、5mV/div、0.5ms/div 下:vo2、1V/div、0.5ms/div |

|

| 20[mV] | 20[mV] |

上:vi1、50mV/div、0.5ms/div 下:vo1、50mV/div、0.5ms/div |

上:vi2、50mV/div、0.5ms/div 下:vo2、50mV/div、0.5ms/div |

同相入力 |

| 入力[mV] | 出力 | 増幅度 | 備考 | |||||

| vi1 | vi2 | vo1 | vo2 | vo1実測値 | vo2実測値 | 理論値(絶対値) | 偏差 | |

| 10 | 0 | -0.96[V] | 0.96[V] | vo1/vi1 = -96 | vo2/vi1 = 96 | 103 | -6.8[%] | |

| 0 | 10 | 1.00[V] | -1.00[V] | vo1/vi2 = 100 | vo2/vi2 = -100 | 103 | -2.9[%] | |

| 20 | 20 | -24[mV] | 20[mV] | vo1/vi1 = 1.2 | vo2/vi2 = 1.0 | 1.068 | 12[%]/-6.4[%] | 同相入力 |

すれば良かったのですが。笑)、vi1またはvi2のみ入力したときの

利得(増幅度)で計算します。この値は差動利得Adの1/2です。

そして、vi1のみ入力したときの利得(増幅度)は96で、

vi2のみ入力したときの利得(増幅度)は100なので、とりあえず(?)

平均すると98です。一方実験から得られた同相利得(Ac)の値も1.2と1.0なので、

これも平均をとると1.1となるので、実験結果からCMRRを求めると

CMRR = |Ad| / |Ac| = (2 * 98) / 1.1 ≒ 178.2

| CMRR実測値 | CMRR理論値 | 偏差 |

| 178.2 | 193.6 | -8.0[%] |

測定結果・考察

- 直流動作点 今回使用したトランジスタは同一ロットではないことから、hパラメータが異なる

- 波形観測 (1)vi1に対し、vo1は逆位相、vo2は同位相となりました。

- 電圧増幅度 (1)差動利得

- CMRR 実測値と理論値とで8[%]の偏差がありましたが、トランジスタのバラツキなどで

と考えられ、多少バランスが悪くなりました

トランジスタに同一ロットのものを使用したり、デュアルトランジスタを

使用すればバランスは改善すると期待されます。

(2)vi2に対し、vo1は同位相、vo2は逆位相となりました。

(3)同相入力に対しては理論値とほぼ一致する出力が発生しました。(次項参照)

実測値と理論値とで約7[%]の偏差がありましたが、トランジスタのバラツキなどで

この程度の偏差はやむなしと考えます。よって、実測値と理論値は概ね一致している

と判断します。

(2)同相利得

理想的な差動増幅では同相入力に対して出力は0ですが、今回の実験回路は

理想的でないため、出力が発生しました。

実測値と理論値とで約12[%]の偏差がありましたが、トランジスタのバラツキなどで

この程度の偏差はやむなしと考えます。よって、実測値と理論値は概ね一致している

と判断します。

この程度の偏差はやむなしと考えます。よって、実測値と理論値は概ね一致している

と判断します。

今後の課題

- REを定電流源に置換えて、今回の実験結果と比較する。

参考文献

- 2SC1815データシート

関連項目

- トランジスタ増幅回路の解析−差動増幅回路の解析

- 電子回路−バイポーラトランジスタの等価回路

- 電子回路−トランジスタのhパラメータ

- 抵抗器に関する情報−E6系列

- 自作電子ブロック

- 低周波発振器

- 簡易安定化電源

- テスターアダプタ

- アナログ直流電圧計