回路の機能

-

ふたつある入力(vb1、vb2)の差分を増幅した出力が得られる回路です。

出力もふたつ(Vc1、Vc2)ありますが、ふたつの出力は同じ波形で位相が

180°ずれています。出力は必ずしも両方使う必要はありません。

ふたつあるトランジスタのエミッタ端子は共通になっています。

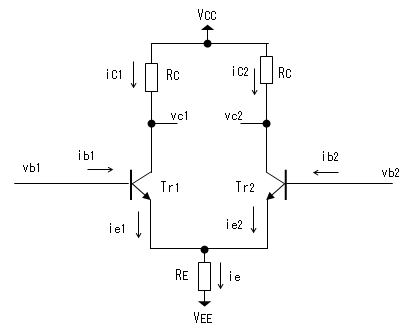

回路図

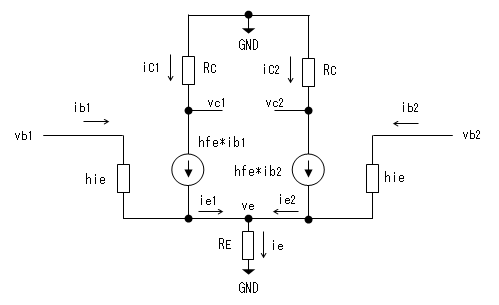

等価回路

また、電源のVCCとVEEは理想的にはインピーダンスが0なので

交流的にはGNDに接続されるのと同じです。結局、等価回路は

下図にようになります。

動作の解析と増幅度(1)

-

ふたつあるトランジスタの特性はよくそろっているものとします。

なので、等価回路のhfeとhieはともに等しいと仮定します。

そうすると、等価回路からただちに以下の式が成り立つことが判ります。

vb1 = ib1 * hie + ie * RE ・・・・・ (1)

vb2 = ib2 * hie + ie * RE ・・・・・ (2)

ic1 = hfe * ib1 ・・・・・・・・・・ (3)

ic2 = hfe * ib2 ・・・・・・・・・・ (4)

vc1 = −ic1 * Rc ・・・・・・・・・ (5)

vc2 = −ic2 * Rc ・・・・・・・・・ (6)

ie = ie1 + ie2 = ib1 + ic1 + ib2 + ic2 ・・・・・ (7)

(3)と(4)を(7)に代入して

ie = ib1 + hfe * ib1 + ib2 + hfe * ib2

= (1 + hfe) * ib1 + (1 + hfe) * ib2

= (1 + hfe) * (ib1 + ib2)

≒ hfe * (ib1 + ib2) ・・・・・・ (8)

(∵ hfe >> 1)

一方、(1)と(2)を辺々加えると

vb1 + vb2 = (ib1 + ib2) * hie + 2 * ie * RE ・・・ (9)

(9)に(8)を代入して(ib1 + ib2)を消去すると

vb1 + vb2 ≒ (ie / hfe) * hie + 2 * ie * RE

= ie (hie / hfe + 2 * RE)

= ie (hie + 2 * hfe * RE) / hfe

∴ ie ≒ hfe * (vb1 + vb2) / (hie + 2 * hfe * RE) ・・・ (10)

(10)を(1)に代入して変形していきます。

vb1 ≒ ib1 * hie + {hfe * (vb1 + vb2) / (hie + 2 * hfe * RE)} * RE

右辺の第2項を左辺に移項。

vb1 - {hfe * RE * (vb1 + vb2) / (hie + 2 * hfe * RE)} ≒ ib1 * hie

左辺の分母を通分して

{vb1 * (hie + 2 * hfe * RE) - hfe * RE * (vb1 + vb2)} / (hie + 2 * hfe * RE) ≒ ib1 * hie

左辺の分子のvb1の項をまとめると

{vb1 * (hie + hfe * RE) - hfe * RE * vb2} / (hie + 2 * hfe * RE) ≒ ib1 * hie

両辺をhieで割ると右辺はib1の式になります。

{vb1 * (hie + hfe * RE) - hfe * RE * vb2} / (hie + 2 * hfe * RE) / hie ≒ ib1

これを(3)に代入すると

ic1 ≒ hfe * {vb1 * (hie + hfe * RE) - hfe * RE * vb2} / (hie + 2 * hfe * RE) / hie

さらにこれを(5)に代入すると

vc1 ≒ −hfe * {vb1 * (hie + hfe * RE) - hfe * RE * vb2} / (hie + 2 * hfe * RE) / hie * Rc ・・・ (11)

泣きそうなくらい複雑な式になりました。(>_<)

とりあえず分母では一般的にhie << 2 * hfe * REの関係が成り立つので

近似するとhfeが約分できるので、

vc1 ≒ −hfe * {vb1 * (hie + hfe * RE) - hfe * RE * vb2} / (2 * hfe * RE) / hie * Rc

=−{vb1 * (hie + hfe * RE) - hfe * RE * vb2} / (2 * RE) / hie * Rc

=−Rc * {vb1 * (hie + hfe * RE) - hfe * RE * vb2} / (2 * RE * hie) ・・・ (12)

もう一息です。分子を変形すると

vc1 ≒ −Rc * {hfe * RE * (vb1 - vb2) + hie * vb1 } / (2 * RE * hie) ・・・ (13)

この式の左辺は出力電圧(vc1)、右辺は入力電圧vb1、vb2の式なので

入出力の関係式となります。

いま、vb1とvb2に同じ信号を入力すると vb1 = vb2なので

vc1 ≒ −Rc * {hie * vb1 } / (2 * RE * hie))

= −Rc * vb1 / (2 * RE) ・・・ (14)

このときの利得Acの大きさ|Ac|は

|Ac| = |vc1 / vb1| = Rc / (2 * RE) ・・・ (15)

このAcを同相利得といいます。

次に(13)でvb1とvb2に逆相の信号を入力します。 つまりvb2 = −vb1とすると

vc1 ≒ −Rc * {hfe * RE * (2 * vb1) + hie * vb1 } / (2 * RE * hie)

= −Rc * {(2 * hfe * RE + hie) * vb1} / (2 * RE * hie)

となりますが、ここでhie << 2 * hfe * REの関係を使って近似すると

vc1 ≒ −Rc * {2 * hfe * RE * vb1} / (2 * RE * hie)

= −Rc * (hfe * vb1) / hie ・・・ (16)

このときの利得Adの大きさ|Ad|は

|Ad| = |vc1 / vb1| = Rc * hfe / hie ・・・ (17)

このAdを差動利得といいます。

Acに対するAdの比を同相モード除去比(common mode rejection ratio)

またはCMRRといい、(15)と(17)を使って次の式で与えられます

CMRR = |Ad|/|Ac| = (2 * hfe / hie) * RE ・・・ (18)

ここで(13)の右辺の分母・分子をhieで割って変形すると

vc1 ≒ −Rc * {hfe / hie * RE * (vb1 - vb2) + vb1 } / (2 * RE)

= −Rc * {CMRR / 2 * (vb1 - vb2) + vb1 } / (2 * RE) ・・・ (19)

となります。もしCMRRが十分大きければ、分子の第2項は無視できるので

vc1 ≒ −Rc * {CMRR / 2 * (vb1 - vb2)} / (2 * RE)

= −Rc * {hfe / hie * RE * (vb1 - vb2)} / (2 * RE)

= −Rc * {hfe / hie * (vb1 - vb2)} / 2

∴ vc1 ≒ −{Rc * hfe / (2 * hie)} * (vb1 - vb2) ・・・ (20)

となり、vc1は(vb1 - vb2)に比例することから

この回路を差動増幅回路と言います。

このときの増幅度Avは

Av = vc1 / (vb1 - vb2) = −Rc * hfe / (2 * hie) ・・・ (21)

となりますが、この値は エミッタ接地増幅回路の増幅度の1/2です。

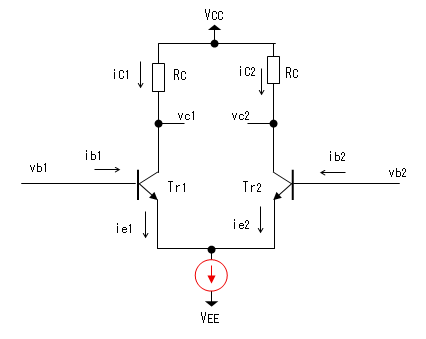

CMRRの値を大きくするためには(18)よりREを大きくすれば良いのですが、

そのためにはREを定電流源に置き換えると性能が向上します。

理想的な定電流源の内部インピーダンスは無限大だからです。

ちなみに、差動出力voを計算すると、

vo = vc1 - vc2 ・・・ (22)

となりますが、(20)と同様に計算すると

(あるいは、vc2はvc1と位相が逆なのでvc2= -vc1)

vc2 ≒ −{Rc * hfe / (2 * hie)} * (vb2 - vb1) ・・・ (23)

となるので、(20)(23)を(22)に代入すると

vo ≒ −(Rc * hfe / hie) * (vb1 - vb2) ・・・ (24)

このときの増幅度Avは

Av = vo / (vb1 - vb2) = −Rc * hfe / hie ・・・ (25)

となり、この値は エミッタ接地増幅回路の増幅度と同じになります。

vc1またはvc2を単独で使うと増幅度がエミッタ接地増幅回路の1/2となり

((21)参照)損した気分になるかもしれませんが、差動出力voとして使うと

同じになるのですね。

出力を直接差動出力として求める

-

前項では出力を対グランド電圧であるvc1として求めたので複雑な式と

なったのですが、これを最初から差動出力(vo = vc1 - vc2)として求めると

計算が無茶苦茶簡単になります。(^^;

まず、

vo = vc1 - vc2 ・・・・・・・・・ (26)

ですが、これに(5)と(6)を代入すると

vo = -ic1 * Rc - (-ic2 * Rc)

= -(ic1 - ic2) * Rc ・・・・・・・・・ (27)

これに(3)と(4)を代入します。

vo = -(hfe * ib1 - hfe * ib2) * Rc

∴ vo = -(ib1 - ib2)* hfe * Rc ・・・・・・・・・ (28)

さらに(1)と(2)を代入してib1とib2を消去すると

vo = -{(vb1 - ie * RE) / hie - (vb2 - ie * RE) / hie} * hfe * Rc

= -{(vb1 - vb2) / hie} * hfe * Rc

= -(vb1 - vb2) * hfe * Rc / hie ・・・・・・・・・ (29)

となり、増幅度は(25)と同じ式になります。

Av = vo / (vb1 - vb2) = −Rc * hfe / hie ・・・ (30)

すなわち、この値は エミッタ接地増幅回路の増幅度と同じです。

動作の解析と増幅度(2)

動作の解析と増幅度(1) では最初にvc1の一般式(13)を求め、この式に条件を代入して

同相利得の式(15)と差動利得の式(17)を導き、そこから更にCMRRが大きいことを条件に

差動増幅の動作を表す(20)式を求めましたが(11)あたりの計算がたいへんでした。(-_-;

ここでは、まず同相利得の式と差動利得の式を導いてから、vc1の増幅度を求めます。

最初はテクニカルな方法に見えるかにもしれませんが、いくらかこちらの方が

計算式が簡単(?)に見えます。

-

まず、出発点となる(1)〜(7)式は同じです。

ふたつあるトランジスタの特性はよくそろっているものとします。

なので、等価回路のhfeとhieはともに等しいと仮定します。

vb1 = ib1 * hie + ie * RE ・・・・・ (1)

vb2 = ib2 * hie + ie * RE ・・・・・ (2)

ic1 = hfe * ib1 ・・・・・・・・・・ (3)

ic2 = hfe * ib2 ・・・・・・・・・・ (4)

vc1 = −ic1 * Rc ・・・・・・・・・ (5)

vc2 = −ic2 * Rc ・・・・・・・・・ (6)

ie = ie1 + ie2 = ib1 + ic1 + ib2 + ic2 ・・・・・ (7)

まず、vb1にたいするvc1の電圧増幅度Av1を計算します。

(1)と(5)を使い

Av1 = vc1 / vb1 = −ic1 * Rc / (ib1 * hie + ie * RE) ・・・・・ (*1)

(3)と(4)を(7)に代入して

ie = ib1 + hfe * ib1 + ib2 + hfe * ib2

= (1 + hfe) * ib1 + (1 + hfe) * ib2

= (1 + hfe) * (ib1 + ib2)

≒ hfe * (ib1 + ib2) ・・・・・・ (8と同じ)

(∵ hfe >> 1)

(*1)に(3)と(8)を代入してieとic1を消去します。

Av1 ≒ −hfe * ib1 * Rc / (ib1 * hie + hfe * (ib1 + ib2) * RE) ・・・・・ (*2)

同相入力の場合vb1=vb2なので、(1)(2)式よりib1=ib2 です。

これを(*2)に代入するとibが消えて同相利得Acが求まります。

Ac ≒ −hfe * ib1 * Rc / (ib1 * hie + hfe * (ib1 + ib1) * RE)

= −hfe * ib1 * Rc / (ib1 * hie + hfe * 2 * ib1 * RE)

∴ Ac ≒ −hfe * Rc / (hie + 2 * hfe * RE) ・・・・・ (*3)

一般的にhie << 2 * hfe * REの関係が成り立つので近似すると

Ac ≒ −hfe * Rc / (2 * hfe * RE)

∴ Ac ≒ −Rc / (2 * RE) ・・・・・ (*4)(15の同相利得の式と同じ)

次に、逆相入力の場合vb2=−vb1なので、(1)(2)を辺々足して

0 = (ib1 + ib2) * hie + 2 * ie * RE ・・・・・ (*5)

これに(8)を代入してieを消去すると

0 = (ib1 + ib2) * hie + 2 * hfe * (ib1 + ib2) * RE

∴ 0 = (ib1 + ib2) * (hie + 2 * hfe * RE) ・・・・・ (*6)

右辺が0になるためにはib2=−ib1です。

これを(*2)に代入するとibが消えて差動利得Adが求まります。

Ad ≒ −hfe * ib1 * Rc / {ib1 * hie + hfe * (ib1 - ib1) * RE}

∴ Ad ≒ −hfe * Rc / hie ・・・・・ (*7)(17の差動利得の式と同じ)

次からがテクニカルな点です。

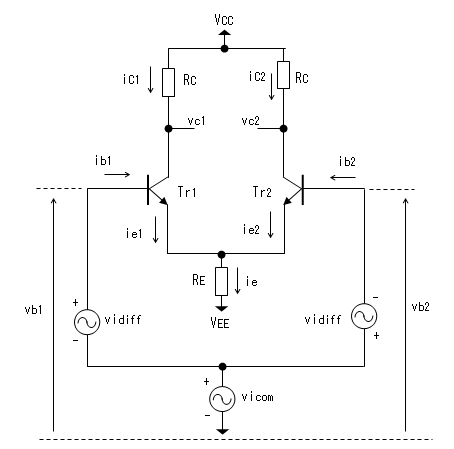

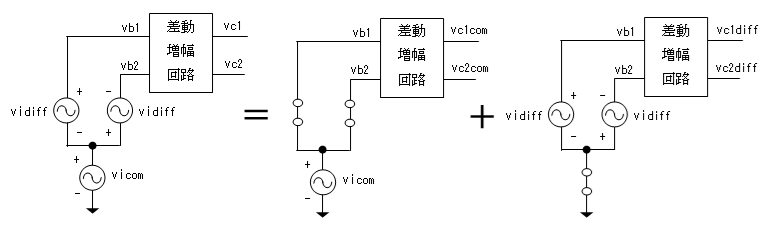

ふたつの入力電圧vb1とvb2を次のように 同相入力電圧vicomと

差動入力電圧vidiffとに置換え変数変換します。

vicom = (vb1 + vb2) / 2 ・・・・・ (*8)

vidiff = (vb1 - vb2) / 2 ・・・・・ (*9)

逆に(*8)と(*9)をvb1とvb2について解くと

vb1 = vicom + vidiff ・・・・・ (*10)

vb2 = vicom - vidiff ・・・・・ (*11)

(*10)(*11)よりこれを回路で表すと下図のようになります。

この図を見ると、vicomはvb1とvb2に入力されるので

同相成分であることは明らかです。また、vidiffはvb1とvb2に

逆相成分として入力されることも明らかです。そして、vb1とvb2は

独立に変化しますが、(*10)(*11)からvb1とvb2は vicomとvidiffとで

置換えたものと等価な入力であることが判ります。

ここまで準備しておいて重ね合わせの原理を使います。

差動増幅回路は線形回路なので重ね合わせの原理が成り立ちます。

出力電圧vc1、vc2を求めるにあたり、まず

vicom≠0、かつvidiff=0の出力vc1com、vc2com

を求めます。次に、

vicom=0、かつvidiff≠0の出力vc1diff、vc2diff

を求めます。

一般の状態であるvicom≠0、かつvidiff≠0のときの出力電圧は

重ね合わせの原理により

vc1 = vc1com + vc1diff ・・・・・ (*12)

vc2 = vc2com + vc2diff ・・・・・ (*13)

で求めることが出来ます(下図)。

さて、vicom≠0、かつvidiff=0のとき増幅度をAcとすれば

vc1com = Ac * vicom ・・・・・ (*14)

vc2com = Ac * vicom ・・・・・ (*15)

となります。そしてAcは 本節の(*4)ですでに与えられています。

次に、vicom=0、かつvidiff≠0のときの増幅度をAdとすれば

vc1diff = Ad * vidiff ・・・・・ (*16)

vc2diff = −Ad * vidiff ・・・・・ (*17)

となります。そしてAdは 本節の(*7)ですでに与えられています。

(*12)に(*14)(*16)を代入、(*13)に(*15)(*17)を代入すると

vc1 = Ac * vicom + Ad * vidiff ・・・・・ (*18)

vc2 = Ac * vicom - Ad * vidiff ・・・・・ (*19)

さらに(*18)(*19)に(*4)(*7)(*8)(*9)を代入すると

vc1 = −Rc / (2 * RE) * (vb1 + vb2) / 2 - hfe * Rc / hie * (vb1 - vb2) / 2

vc2 = −Rc / (2 * RE) * (vb1 + vb2) / 2 + hfe * Rc / hie * (vb1 - vb2) / 2

vb1の項とvb2との項でまとめ、整理すると

vc1 = −Rc * {1 / (2 * RE) + hfe / hie} * vb1 / 2 - Rc * {1 / (2 * RE) - hfe / hie} * vb2 / 2 ・・・・・ (*20)

vc2 = −Rc * {1 / (2 * RE) - hfe / hie} * vb1 / 2 - Rc * {1 / (2 * RE) + hfe / hie} * vb2 / 2 ・・・・・ (*21)

{}の中の分母を通分して

vc1 = −Rc * {(hie + 2 * RE * hfe)/ (2 * RE * hie)} * vb1 / 2 - Rc * {(hie - 2 * RE * hfe)/ (2 * RE * hie)} * vb2) / 2 ・・・・・ (*22)

vc2 = −Rc * {(hie - 2 * RE * hfe)/ (2 * RE * hie)} * vb1 / 2 - Rc * {(hie + 2 * RE * hfe)/ (2 * RE * hie)} * vb2) / 2 ・・・・・ (*23)

ここで一般的にhie << (2 * RE * hfe)が成り立つので近似すると

vc1 ≒ −Rc * {(2 * RE * hfe)/ (2 * RE * hie)} * vb1 / 2 - Rc * {(-2 * RE * hfe)/ (2 * RE * hie)} * vb2 / 2

= −Rc * (hfe / hie) * vb1 / 2 - Rc * (-hfe / hie) * vb2) / 2

∴ vc1 ≒ −Rc * (hfe / hie) * (vb1 - vb2) / 2 ・・・・・ (*24)

vc2 ≒ −Rc * {(-2 * RE * hfe)/ (2 * RE * hie)} * vb1 / 2 - Rc * {(2 * RE * hfe)/ (2 * RE * hie)} * vb2) / 2

= −Rc * (-hfe / hie) * vb1 / 2 - Rc * (hfe / hie) * vb2 / 2

∴ vc2 ≒ −Rc * (hfe / hie) * (vb2 - vb1) / 2 ・・・・・ (*25)

これで(20)(23)と同じ式が(*24)(*25)として得られました。

出力インピーダンス

-

制御電流源のインピーダンスは無限大なので、等価回路より

Zo1 = Zo2 = Rc

となります。

差動出力として使う場合は

Zo = 2 * Rc

です。

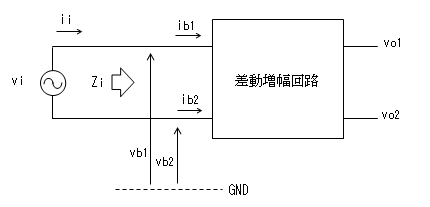

入力インピーダンス

-

ふたつの入力間のインピーダンスZiは下記となります。

vi = vb1 - vb2

ii = ib1 = −ib2 ・・・ (**1)

なので

Zi = vi / ii = (vi1 - vi2) / ii ・・・ (**2)

この式に(1)、(2)を代入すると

Zi = (ib1 * hie - ib2 * hie) / ii = (ib1 - ib2) * hie / ii ・・・ (**3)

(**1)式を代入すると

Zi = (ii - ( -ii)) * hie / ii = (ii + ii) * hie / ii = 2 * ii * hie / ii

∴ Zi = 2 * hie ・・・ (**4)

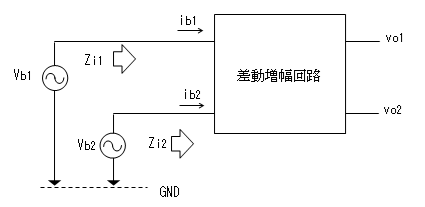

しかし、下図のようにvb1とvb2を別々な信号源vi1と vi2に接続した場合の

入力インピーダンスZi1とZi2が知りたい場合がありそうです。

しかし、この場合Zi1はvb2の、Zi2はvb1の 影響を受けて

一定の値にならないと思われます。

参考文献

- 速解電子回路(1996 初版第7刷) 7.2.3 差動増幅回路、宮田武雄著、コロナ社

- 電子回路(平成20(2008)年 第1版第1刷) 6.1 差動増幅回路の特性を知ろう、岩田聡編著、オーム社

- アナログ電子回路の基礎(2003 第1版第1刷) 10.5 差動増幅回路、堀桂太郎著、東京電機大学出版局

- 定本トランジスタ回路の設計(1991 初版) 第11章 差動増幅回路の設計、鈴木雅臣著、CQ出版社

- はじめてのトランジスタ回路設計(1999 初版) P113-118 3石で組むOPアンプ、黒田徹著、CQ出版社

- 実験で学ぶ最新トランジスタ・アンプ設計法(1988 4版) P142-149 差動増幅回路の解析、黒田徹、

ラジオ技術社