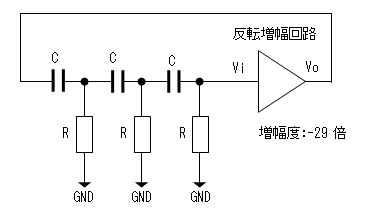

回路構成と機能

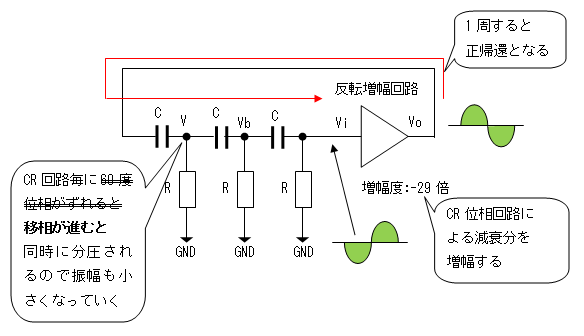

基本的な回路構成は下図となります。反転増幅回路の出力VoをCR回路3段による移相回路により180度位相を

ずらして増幅回路の入力に戻すと正帰還がかかり発振します。

回路の特徴

周波数としては低周波(〜1MHzくらい?)までの正弦波で発振します。発振周波数の決定にコンデンサや増幅器のパラメータが影響するため

温度などの影響によりコンデンサの容量や増幅器のパラメータが変化するため

発振周波数は安定ではありません。

また、発振周波数が低周波であるため発振周波数を決める移相回路の

コンデンサの容量が大きくなること、また移相回路の抵抗器が3個あり

同時に可変するためには3連以上の可変抵抗器が必要となるため

一般的に発振周波数の可変には向いていません。

(移相回路の抵抗は、1個または2個を可変しても発振周波数か変わるが、

可変範囲は狭くなる)

動作原理

増幅度が-29倍の反転増幅回路とCRが3段(以上)の移相回路により構成されます。

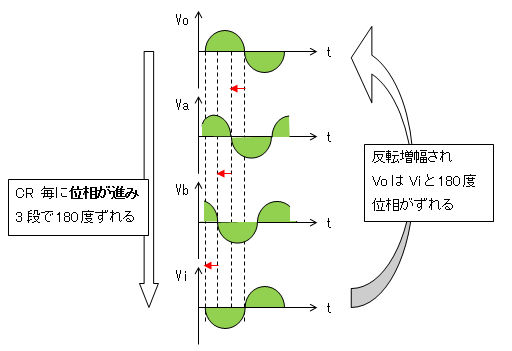

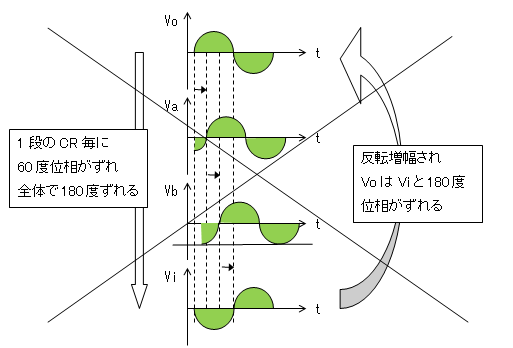

反転増幅器により入力電圧Viと出力電圧Voとは位相が180度ずれています。

帰還回路により、出力電圧Voの位相を更に180度ずらして増幅器の入力に加えると

全体で360度位相がずれ元に戻るため、正帰還がかかり位相条件を満足するようになります。

位相を変えるためにCRによる微分回路を使用します。

1段のCR回路で90度(未満)の位相を変えられるので、180度位相を変えるためには

最低3段のCR回路が必要になります。

増幅度の29倍とゆうのは、3段のCR移相回路による損失が1/29であるためです。

この増幅度が29倍より小さいと、回路は発振しません。

正帰還された信号が、次第に減衰してしまうためです。

また、29倍よりあまり大きいと、正弦波の歪が大きくなります。

歪の小さな発振回路とするためには増幅回路にAGC(自動利得制御)などの

回路を付加する必要があります。

このような工夫をしない限り、一般的に、本回路が生成する正弦波の歪は大きいです。

回路図の例

- トランジスタ1段構成の場合

- トランジスタ2段構成の場合

- 演算増幅器の場合

【後報】

部品選定

増幅回路は増幅度を29倍(よりやや大きめ)に設定します。一般的な増幅回路そのものなので、詳細は増幅回路の設計を参照してください。

上記の回路図例においてCiはカップリング・コンデンサなので発振周波数に

影響を与えないようにCi>>Cとなるように選定します。

発振周波数fは、

f = 1/(2π√6 CR)

で与えられます。

それぞれ3個あるCとRの値は必ずしも同じ値である必要はありませんが、

異なる値とすると発振周波数の計算が煩雑になること、

また使用する部品の種類が増えてしまうことから

通常は3個とも同じ値を使用します。

また、上記のfの式は、増幅回路の入力インピーダンスが無限大

出力インピーダンスが零であることを前提としているため

実際の回路でこれらの条件からずれる場合は発振周波数が若干、

計算式からずれることになります。

しかし、もともとこの回路は正確な周波数の発振には向いていないので

理想的な増幅回路でなくても問題はないことが多いです。

逆に、正確な発振周波数が必要な場合は、別な回路構成とすべきです。