実験の目的

2石直結増幅器を設計し、実際に回路を組み立て、増幅動作をさせて、

設計値と実測値の違いを比較・考察します。

回路構成としては、初段は交流負帰還ありとしました。

実験課題

- 直流動作点

- 電圧増幅度

- 入力インピーダンス

- 出力インピーダンス

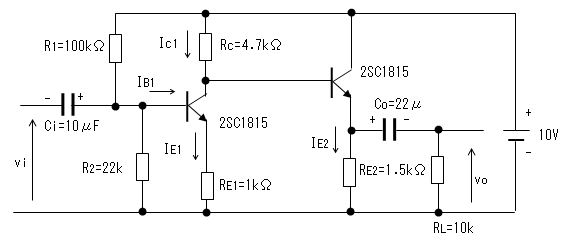

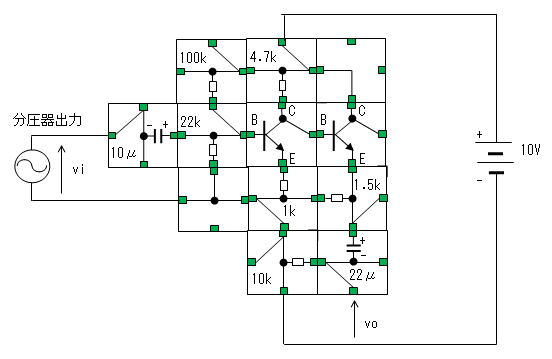

実験回路

回路の動作

2段増幅回路です。エミッタ接地回路のエミッタにはパスコンを付けないで

交流負帰還をかけます。

2段目がエミッタ・フォロワーで電圧増幅度がほぼ1なので

初段のエミッタ接地回路の増幅度で全体の電圧増幅度が決まります。

また出力インピーダンスは2段目のエミッタ・フォロワーにより低くなり、

入力インピーダンスは初段のエミッタ接地で決まります。

周波数特性の改善のために、段間のコンデンサーを無くして、

直結回路としています。

直結するためには、初段と2段目のトランジスタのバイアス回路を

独立に考えることは出来ません。

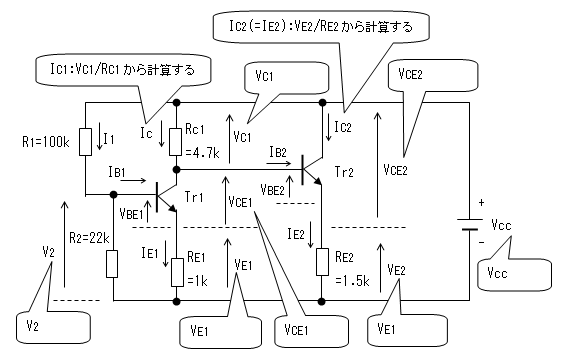

実験回路の設計

- 設計条件 (1)使用するトランジスターはTr1、Tr2とも2SC1815のYランク。

- バイアス回路の設計

- RE1の選定 RE1 = VE1/IE1 ≒ VE1/IC1 = 1[V]/1[mA] = 1[kΩ]

- RC1の選定 RC1 = VC1/IC1 = 5[V]/1[mA] = 5[kΩ]

- R1、R2の選定 R1、R2に流すブリーダー電流はIB1の 約10倍に設定します。

- RE2の選定 RE2 = VE2 / IE2 ≒ (Vcc - VC1 - VBE2) / IC2 = (Vcc - IC1 * RC1 - VBE2) / IC2

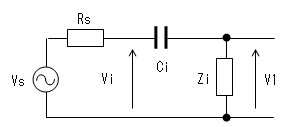

- 増幅回路の等価回路

- 入力インピーダンスの計算

- 出力インピーダンスの計算

- 電圧増幅度の計算

- コンデンサの容量の決定

- 入力コンデンサ(Ci) CiはR1、R2、hie、REおよび信号源内部抵抗(Rs)とともにローカットフィルターを

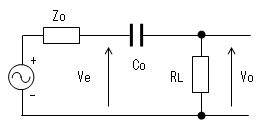

- 出力コンデンサ(Co) 出力コンデンサー(Co)と出力インピーダンス(Zo)と負荷抵抗(ZL)は

(2)電源電圧(Vcc)は10[V]とします。

(3)コレクター電流:Ic1=1mA

(4)コレクター電流:Ic2=3mA

(5)エミッタ抵抗RE1の両端の電圧:VE1=1V

(6)コレクタ抵抗RC1の両端の電圧:VC1=5V

(7)電圧増幅度は出たとこ勝負(^^;

(8)増幅する周波数帯域の最低周波数は50Hz

(9)入力側(信号源)の出力インピーダンスは130[Ω]

(10)出力側(負荷)の入力インピーダンスは10[kΩ]

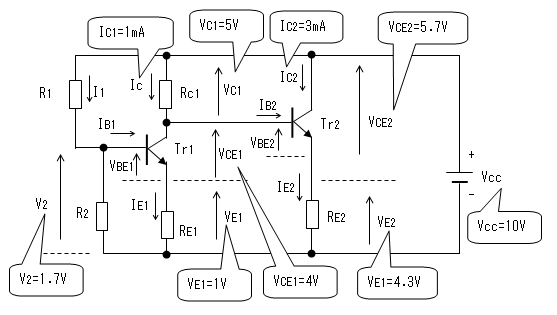

トランジスタはどの品種でも、VBE≒0.7[V]ですので、

上記の条件により、回路各部の電圧は下図のように決まります。

実際は、E6系列 より、5kΩに最も近い、4.7kΩとしました。

トランジスタのhFEはデータシートより120〜240なので

最小値のhFE=120で計算しました。

IB = IC/hFE = 1[mA]/120 ≒ 8.3[μA]

なので、ブリーダ電流をIBの10倍の83[μA]とすれば、

R1 + R2 = Vcc/(ブリーダ電流) = 10[V]/83[μA] ≒ 120[kΩ]

よって、 R2 = 1.7[V]/10[V] * 120[kΩ] ≒ 20.4[kΩ]

R1 = 120[kΩ] - 20.4[kΩ] = 99.6[kΩ]

実際は、E6系列より、 R1 = 100[kΩ]、

R2 = 22[kΩ]としました。

= (10[V] - 1[mA] * 4.7[kΩ] - 0.7[V]) / 3[mA] = 1533[Ω]

E6系列より選定し、1.5[kΩ]と しました。

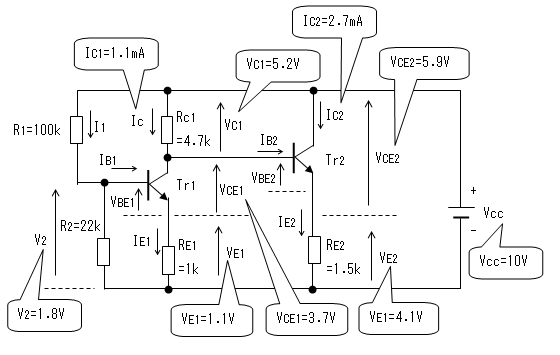

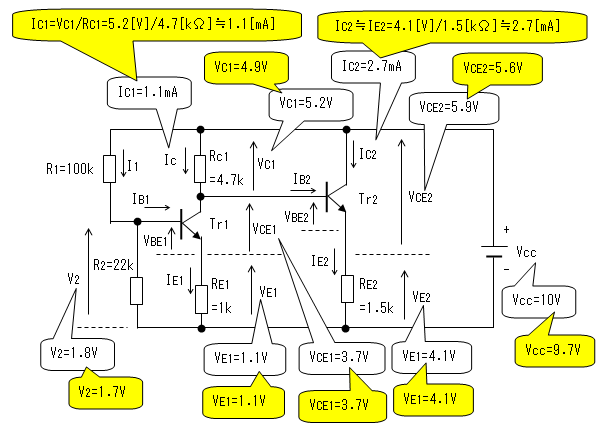

以上決定した抵抗の値から、改めて増幅回路各部の電圧と電流を再計算すると。

V2 ≒ Vcc * R2 / (R1 + R2) = 10[V] * 22[kΩ] / (100[kΩ] + 22[kΩ]) ≒ 1.8[V]

(IB << ブリーダー電流 の関係があるのでIB=0で近似して計算した)

VE1 = V2 - VBE1 = 1.8 - 0.7 = 1.1[V]

IE1 = VE1 / RE1 = 1.1 / 1000 = 1.1[mA]

VC1 = IC1 * RC1 ≒ IE1 * RC1 = 1.1 * 4700 ≒ 5.2[V]

VE2 = (Vcc - VC1) - VBE1 = (10 - 5.2) - 0.7 = 4.1[V]

IE2 = VE2 / RE1 = 4.1 / 1500 ≒ 2.7[mA]

となりました。再計算した結果を下図に纏めます。

-

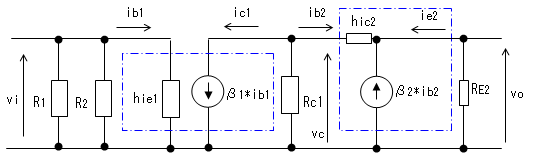

下図に実験回路の等価回路を示します。

トランジスタはともに簡略化等価回路を使用します。

最初にhieの概算式

hie = β/(40 * Ic)

と、hicの変換式を使って、 hie1とhic2を求めておきます。

電流増幅率βはデータシート記載の中央値である160で計算しました。

hie1 = 160 / (40 * 0.0011) ≒ 3636[Ω]

hic2 ≒ hie2 = 160 / (40 * 0.0027) ≒ 1481[Ω]

-

初段はエミッタ接地ですので、等価回路から、下記の式で与えられます。

Zi = R1 // R2 //(hie1 + β*RE1)

今回の定数で計算すると、

Zi = 100[kΩ] // 22[kΩ] // (3636[Ω] + 160 * 1[kΩ]) ≒ 16.2[kΩ]

となります。

-

2段目はコレクタ接地ですので、等価回路から、下記の式で与えられます。

Zo = RE//{(hic + ρ)/β}

ここに、

ρ = RB//Rs

RB = R1//R2 (このR1とR2は2段目のベースのバイアス抵抗なので今回は∞)

ですので、今回の定数で順に計算すると、

RB = R1//R2 = ∞[kΩ] (∵ 直結回路でR1とR2は存在しないので)

ρ = RB//Rs = Rs = RC1 = 4.7[kΩ]

Zo = RE2//{(hic2 + ρ)/β} = 1500 // {(1481[Ω] + 4700[kΩ])/160} ≒ 37.7[Ω]

となります。

-

等価回路から、初段の増幅度をAv1、2段目の増幅度をAv1、

全体の増幅度をAvとすれば、

下記の式で与えられます。

AV1 = -RC1/{1/(40 * IC1) + RE1}

AV2 = (β+1) * R/{(β+1) * R + hic2}

AV = AV1 * AV2

AV1のhie1は概算式を代入しています(リンクを見てください。)

また、R = RE2//RL = 1.5[kΩ]//10[kΩ] ≒ 1304[Ω] です。

これらの式から、今回の定数で計算すると、

AV1 = -4.7[kΩ]/{1/(40 * 1.1[mA]) + 1[kΩ]} ≒ -4.6(倍)

AV2 = 161 * 1304 / (161 * 1304 + 1481) ≒ 0.99(倍)

AV = -4.6 * 0.99 ≒ -4.6(倍)

となります。

形成します。

そのカットオフ周波数をfciとすれば、

fci = 1/{2π * Ci * (Rs + Zi)}

ここにZi = R1 // R2 // [hie + (β+1) * RE]

を表します。Rsは後述の実験方法に記載する通り、今回は130[Ω]になります。

Rsが不明の場合はワースト・ケースとしてRs=0と考えて計算してもよいでしょう。

信号の最低周波数をfsとすれば

fs >> fci

となるようにCiを決定すればよいことになります。よって

fs >> 1/{2π * Ci * (Rs + Zi)}

∴Ci >> 1/{2π * fs * (Rs + Zi)}

入力信号の最低周波数(fsl)を50[Hz]とします。

Ci >> 1/{2π * 50 * (130 + 16.2[kΩ]}) ≒ 0.2[μF]

となりかなり小さな値ですみます。今回はCi = 10[μF]としました。

ローカット・フィルターを構成します。カットオフ周波数(fco)は

fco = 1/{2 * π * Co * (Zo + ZL)}

となります。

信号の最低周波数をfsとすれば

fs >> fco

となるようにCoを決定すればよいことになります。よって

fs >> 1/{2π * Co * (Zo + RL)}

∴Co >> 1/{2π * fsl * (Zo + RL)}

まず、出力インピーダンスの項で計算した結果からZoは

Zo ≒ 37.7[Ω]

入力信号の最低周波数(fsl)を50[Hz]とします。

Co >> 1/{2π * 50 * (37.7[Ω] + 10[kΩ])} ≒ 0.32[μF]

となり小さな値ですみます。

今回は手持ちのコンデンサーの関係でCo = 22[μF]としました。

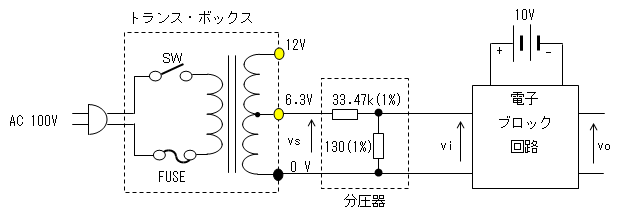

実験方法

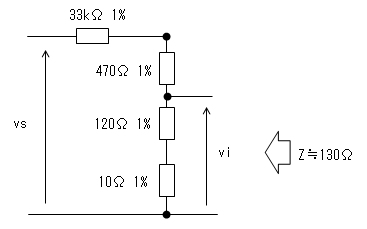

-

信号源としては、トランス・ボックス

を使用します。

従って、周波数は(東日本では)50Hzになります。

トランス・ボックスの出力電圧がそのままでは電圧が高過ぎるので

分圧器により分圧し、27mV(rms)程度まで減衰させます。

このとき、増幅器からみたときの信号源のインピーダンスは130Ω程度となり

増幅回路の入力インピーダンスZiに比べると十分小さい値となります。

- 電子ブロックの配置

- 直流動作点の測定

ディジタルテスターの直流電圧測定レンジで、下図に示すように VC1、VCE1、VE1、

V2、VE2を測定します。 IC1はVC1とRC1の値から IC1=VC1/RC1の式により求めます。

IC2はIE2とほぼ同じと考え、 IC2≒VE2/RE2から求めます。

また、電源電圧VCCも正確に10.0[V]ではないので、測定しておきます。

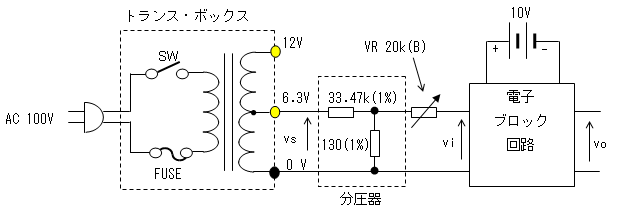

- 電圧増幅度の測定

増幅回路における電圧増幅度の簡易測定法によります。

(1)下図の測定回路を組立てます。

(2)vsの値を読み取り、分圧器による分圧比をかけて、viとします。

分圧比は今回の回路では、130/33600となります。

(3)voの値を読みます。

(5)viの値とvoの値から電圧増幅度Av=vo/viを求めます。

- 入力インピーダンスの簡易測定 増幅回路における 入力インピーダンスの簡易測定法によります。

- 出力インピーダンスの簡易測定 増幅回路における 入力インピーダンスの簡易測定法によります。

(1)下図の測定回路を組立てます。

(2)VRを0[Ω]の状態にしてvoの値を読み取ります。

この時のvoの読みをvo0とします。

(3)voの値が1/2*vo0となるようにVRを調整します。

(4)VRを回路から外し、テスターの抵抗レンジでVRの値を読み取ります。

この時のVRの値がZiとなります。

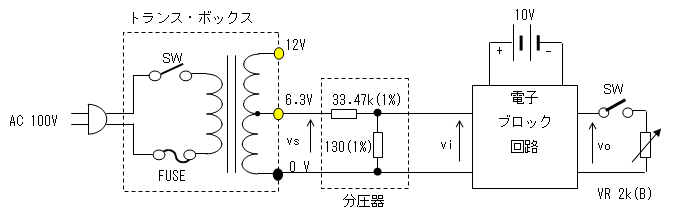

(1)下図の測定回路を組立てます。

(2)VRを切り離してvoの値を読み取ります。

この時のvoの読みをvo0とします。

(3)VRを接続し、voの値が1/2*vo0となるようにVRを調整します。

(4)VRを回路から外し、テスターの抵抗レンジでVRの値を読み取ります。

この時のVRの値がZoとなります。

実験機材

- 電子ブロック

- トランス・ボックス

- 分圧器

- テスターアダプタ

- アナログ直流電圧計

- 簡易安定化電源 (10[V]端子)

- 可変抵抗器(2kΩB)

- 可変抵抗器(20kΩB)

- ディジタル・テスター

-

トランジスタ(2SC1815)×2

抵抗器:100k、22k、1.5k、1k

電解コンデンサ:22μF、10μF

実験結果

- 直流動作点 下図にに測定結果を示します。

- 電圧増幅度 viの値は、vsの値に減衰比=130/33600をかけて算出しました。

- 入力インピーダンス

- 出力インピーダンス

白色の吹き出しが設計値(計算値)、黄色の吹き出しが測定値です。

| vsの値 [V] | viの値 [mV] | voの値 [mV] | 備考 |

| 7.20 | 27.9 | 130 |

以上の測定結果より、電圧増幅度Avを計算すると、

Av = vo/vi = 130/27.9

∴ Av ≒ 4.7

Av(絶対値)の計算値と計算値を比較すると、

| Av (計算値) | Av (測定値) | 測定値/計算値 (%) | 備考 |

| 6.6 | 6.7 | 1.5 |

| VRの値 [kΩ] | voの値 [V] | 備考 |

| 0 | 0.13 | voのこの値がvo0 |

| 12.4 | 0.065 | (vo=1/2 * vo0) |

以上の測定結果より、

Zi = 12.4[kΩ]

Ziの計算値と測定値を比較すると、

| Zi (計算値) [kΩ] | Zi (測定値) [kΩ] | 測定値/計算値 (%) | 備考 |

| 16.2 | 12.4 | -23 |

| VRの値 [Ω] | voの値 [V] | 備考 |

| ∞ (SW:開放) | 0.13 | voのこの値がvo0 |

| 90.5 (SW:短絡) | 0.065 | (vo=1/2 * vo0) |

以上の測定結果より、

Zo = 105.1[Ω]

Zoの計算値と測定値を比較すると、

| Zo (計算値) [Ω] | Zo (測定値) [Ω] | 測定値/計算値 (%) | 備考 |

| 37.7 | 105.1 | 279 |

測定結果・考察

- 直流動作点 設計値と測定値はほぼ一致することが確認出来ました。

- 電圧増幅度 設計値と測定値はほぼ一致することが確認出来ました。

- 入力インピーダンス 設計値と測定値に20%以上差がありました。測定誤差も少なくないと思われますが、

- 出力インピーダンス 設計値と測定値に3倍以上の差がありました。

やや大きな誤差ではあります。ただ通常の増幅器なら許容範囲ではないかと考えます。

ディジタル・テスターでも測定しましたが、同様の結果だったことから

測定誤差だとは思えません。

コレクタ接地1石の増幅回路の実験では、このような差がなかったので、

何か設計上の見落としがあるように思われますが、

今回は原因が特定出来ませんでした。

今後の課題

- 出力インピーダンスの精度の高い計算方法 今回の実験の課題はこれにつきます。(-_-?

参考文献

関連項目

- 抵抗器に関する情報−E6系列

- 電子回路−バイポーラトランジスタの等価回路

- 電子回路−トランジスタのhパラメータ

- 電子回路−エミッタ接地増幅回路(交流負帰還あり)

- トランジスタのデバイス実験−エミッタ接地増幅回路(交流負帰還あり)の実験

- 電子回路−コレクタ接地増幅回路(エミッタ・フォロワー)

- トランジスタのデバイス実験−コレクタ接地増幅回路の実験

- 自作計測回路−電圧増幅度の簡易測定法

- 自作計測回路−入力インピーダンスの簡易測定法

- 自作計測回路−出力インピーダンスの簡易測定法

- 自作電子ブロック

- 簡易安定化電源

- トランス・ボックス

- 分圧器

- テスターアダプタ

- アナログ直流電圧計

- 可変抵抗器(2kΩB)

全くの余談

若干、分解能が足りないかな、との印象もありましたが、これはテスターアダプタの

問題ではなく、表示に使用したアナログ直流電圧計の問題です。

測定周波数が50Hzだったので、まずは、順調なすべり出しと言ったところです。

実験中の様子。テスターアダプタが活躍しています。(^^;