実験の目的

測定原理を理解するとともに、精度が保証されているコンデンサー、

インダクターを交流ブリッジを使用して測定し、どの程度の測定精度が

出るのかを確認します。

今回使用する交流電源は1kHzの正弦波を使用します。

実験課題

- コンデンサーの容量測定 下記の校正用コンデンサーの静電容量を測定します。

- インダクタンスの測定 下記の校正用インダクターのインダクタンスを測定します。

(1)0.1μF (誤差1%)

(2)0.01μF (誤差1%)

(3)1000pF (誤差1%)

(4)100pF (誤差5%)

(5)10pF (誤差±0.5pF)

(1)10mH (誤差5%)

(2)1mH (誤差5%)

(3)100μH (誤差10%)

(4)10μH (誤差10%)

(5)1μH (誤差30%)

実験方法

インダクタンス測定を実験回路(2)と手順(2)に示します。

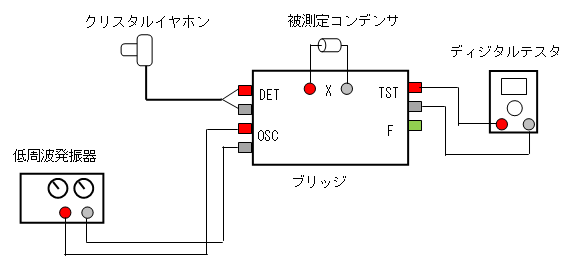

- 実験回路(1)

- 実験手順(1)

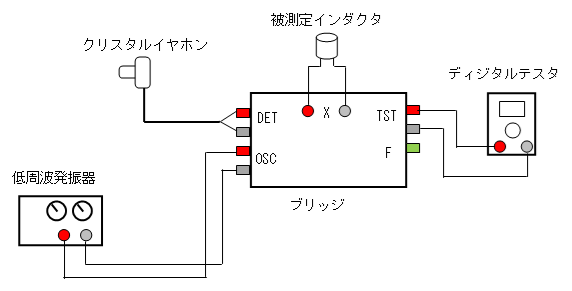

- 実験回路(2)

- 実験手順(2)

(1)発振器の周波数は1kHzを選択し、出力をレベルを0にします。

(2)ブリッジのトグルスイッチはM側にします。機能設定は「C」(容量測定)を選択します。

(3)実験回路を組立ます。電源は最後にONにします。

(4)被測定コンデンサーを接続します。

(5)発振器の出力レベルを適度な音量まで上げます。

(6)レンジのスイッチとBALANCEのVRとD/FのVRを調整して音が消える点を探します。

(7)音が小さくなったら発振器の出力レベルを上げます。

(8)BALANCEとD/FのVRを調整して音が消える範囲の中央に設定します。

(9)発振器の出力レベルを0にします。(イヤホンから大きな音が出ないようにするため)

(10)ブリッジのトグルスイッチをT側に倒します。

(11)その時の抵抗値をディジタルテスタ(または直流電位差計)で読み取ります。(この値をBとします)

(12)ブリッジのトグルスイッチをM側に倒します。

(13)被測定コンデンサーを交換します。

(14)(5)から(13)までの手順を繰り返します。

本当は、被測定コンデンサー毎に数回測定し、平均を取るべきですが今回は1回としました。

(1)発振器の周波数は1kHzを選択し、出力をレベルを0にします。

(2)ブリッジのトグルスイッチはM側にします。機能設定は「L」(インダクタンス測定)を選択します。

(3)実験回路を組立ます。電源は最後にONにします。

(4)被測定インダクターを接続します。

(5)発振器の出力レベルを適度な音量まで上げます。

(6)レンジのスイッチとBALANCEのVRとQのVRを調整して音が消える点を探します。

(7)音が小さくなったら発振器の出力レベルを上げます。

(8)BALANCEとQのVRを調整して音が消える範囲の中央に設定します。

(9)発振器の出力レベルを0にします。(イヤホンから大きな音が出ないようにするため)

(10)ブリッジのトグルスイッチをT側に倒します。

(11)その時の抵抗値をディジタルテスタ(または直流電位差計)で読み取ります。(この値をBとします)

(12)ブリッジのトグルスイッチをM側に倒します。

(13)被測定インダクターを交換します。

(14)(5)から(13)までの手順を繰り返します。

本当は、被測定コンデンサー毎に数回測定し、平均を取るべきですが今回は1回としました。

実験機材

実験結果

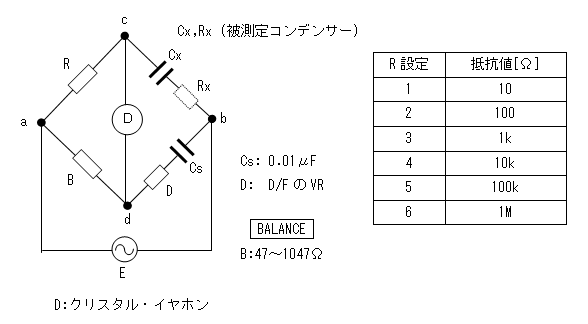

- 被測定コンデンサーの容量計算式

- 容量の測定結果

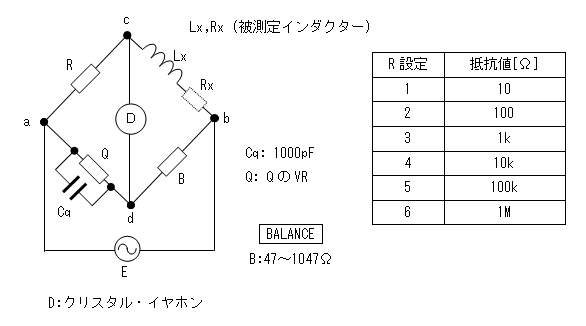

- 被測定インダクターのインダクタンス計算式

- インダクタンスの測定結果

ディジタルテスター(または直流電位差計)の読みをBとします。

Cs = 0.01μF、Rはレンジにより変わります。

このとき、次の式で被測定コンデンサーの容量(Cx)を計算します。

Cx = B/R・Cs

| Cx公称値[F] | R[レンジ] | R[Ω] | B[Ω] | Cx計算値[F] | 公称値からの偏差[%] | 50Hzでの測定値(*1) |

| 0.1μ (1%) | 1 | 10 | 117.0 | 0.117μ | 17.0% | 0.1106μ |

| 0.01μ (1%) | 2 | 100 | 97.1 | 0.00971μ | -2.9% | 0.00967μ |

| 1000p (1%) | 3 | 1k | 100.4 | 1004p | 0.4% | 1057p |

| 100p (5%) | 4 | 10k | 115.9 | 115.9p | 15.9% | 測定不可 |

| 10p (±0.5p) | 5 | 100k | 216.6 | 21.66 | 217% | 測定不可 |

ディジタルテスター(または直流電位差計)の読みをBとします。

Cq = 1000pF、Rはレンジにより変わります。

このとき、次の式で被測定インダクターのインダクタンス(Lx)を計算します。

Lx =R・B・Cq

| Lx公称値[H] | R[レンジ] | R[Ω] | B[Ω] | Lx計算値[H] | 公称値からの偏差[%] | 50Hzでの測定値(*1) |

| 10m (5%) | 4 | 10k | 822 | 8.22m | -10.78% | 8.51m |

| 1m (5%) | 3 | 1k | 777 | 0.777m | -22.3% | 0.838m |

| 100μ (10%) | 2 | 100 | 868 | 86.8μ | -13.2% | 83.9μ |

| 10μ (10%) | 2 | 100 | 128.6 | 12.86μ | 28.6% | 9.02μ |

| 1μ (30%) | 1 | 10 | 254.4 | 2.54μ | 254% | 0.858μ |

考察

- 誤差伝搬の法則よると、 Cxの計算式が Cx = B/R・Cs

- 誤差伝搬の法則よると、 Lxの計算式が Lx =R・B・Cq

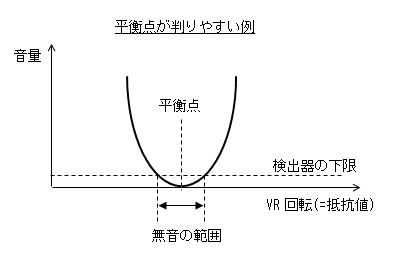

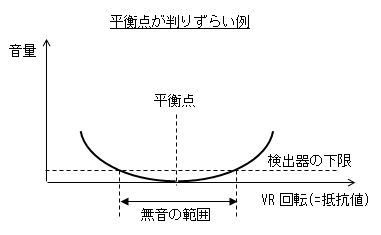

- 容量測定では、平衡点が比較的判りやすかったですが、 インダクタンス測定では、バランスVR(B)の変化に対して検出器である

- 容量測定の公称値からの偏差は、100pF以上では最大17.0%となりました。 10pFの測定誤差は2倍を超えましたが、実は、X端子にはコンデンサーを接続しなくても

- インダクタンス測定の公称値からの偏差は、10μH以上では最大28.6%となりました。 1μHの測定誤差は2.5倍にもなりましたが、やはりインダンタンス測定では複数回の

であるときのCxの相対誤差は、Rの相対誤差が0.1%、Cqの相対誤差が1%であり、

あとはBのディジタル・テスタ(または直流電位差計)の読み取り誤差ですが、

これを仮に(大き目に)0.5%と仮定すると、合計0.1+1+0.5=1.6%となります。

あとは平衡点(つまりVR-Bの値)をいかに正確に合わせるかで誤差が決まります。

であるときのLxの相対誤差は、Rの相対誤差が0.1%、Cqの相対誤差が1%であり、

あとはBのディジタル・テスタ(または直流電位差計)の読み取り誤差ですが、

仮に(大き目に)0.5%と仮定すると、合計0.1+1+0.5=1.6%となります。

あとは平衡点(つまりVR-Bの値)をいかに正確に合わせるかで誤差が決まります。

イヤホンからの音の変化が小さく、平衡点が判りづらかったです。

この結果、バランスVR(B)を精度よく設定することが難しいことから

測定精度も悪くなります。

この平衡点の位置は、測定の度に多少変化してしまいます。

なので、測定は複数回実施し、平均をとるなどの対策を実施した方が

良いと思います。今回はそこまで実施しませんでした。

ブリッジが平衡します。ブリッジ自体の浮遊容量と思われ、その値は約11pFでした。

これに、校正用コンデンサーとブリッジ間の配線容量を含めると約15pF大きめの

測定結果が出るようです。なので、1000pF以下の測定では15pFを引くと

10pFあたりまで測定可能と思われます。

50Hzでは測定出来なかった1000pF以下の容量も測定出来たことから、信号源の周波数は

可能な限り高めにすると測定が楽です。(1kHzより3kHzの方がさらに平衡点が見つけやすいです。)

測定が必須と思われます。