実験の目的

測定誤差について考察します。

実験課題

- 低周波発振器の出力(100Hz、300Hz、1kHz、3kHz)の周波数測定

周波数ブリッジの原理

実験方法

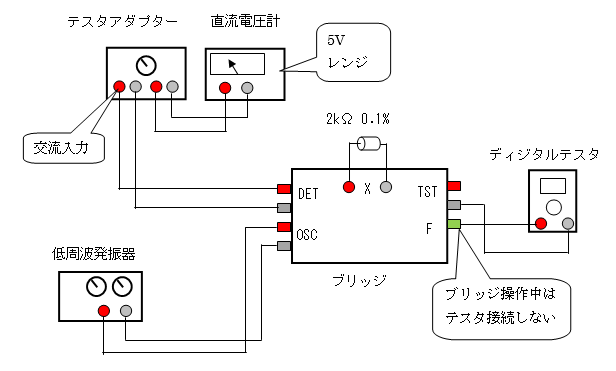

- 実験回路 検出器として、テスター・アダプターを使用します。

- 測定方法 (1)回路を組立ます。このとき測定に影響しないよう、テスターは接続しません。

(2)被測定端子には2kΩの精密抵抗器を接続します。

(3)ブリッジの機能設定で「F」(周波数測定)を選択します。

(4)ブリッジのRANGEは「3」に設定します。

(5)テスター・アダプターが振り切れないようにレンジは500mV〜1V(以上)に設定します。

(6)発振器の出力を最小にして接続(または電源ON)します。

(7)発振器の周波数を設定します。

(8)発振器の出力をブリッジから切断します。

(ブリッジを接続すると出力レベルが下がりテスタで測定できないからです。)

(9)発振器の出力レベルを最大にします。

(10)デジタル・テスターを周波数測定に切り替え、発振器の出力に接続し周波数を測定します。

(11)発振器の出力をしぼります。(0でよいです)。

(12)デジタル・テスターを発振器から外し、発振器の出力をブリッジに接続します。

(13)テスター・アダプターの針が振れるまで、発振器の出力を上げます。

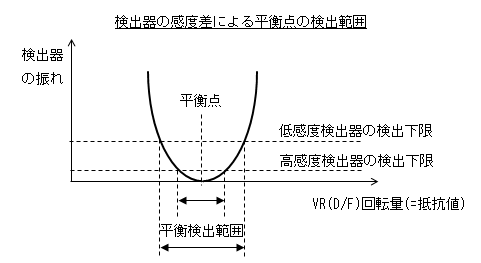

(14)ブリッジのD/FのVRを調整してテスター・アダプターのメータが最小になる点を探します。

(15)テスター・アダプターの振れが小さくなったら、発振器の出力を上げるとともに

テスター・アダプターの感度を上げ、ブリッジのD/FのVRを調整して最小になる点を探します。

(16)発振器の出力が最大、かつテスター・アダプターの感度が最大になった状態で

ブリッジのD/FのVRの最小点(平衡点)を見つけます。

(17)最小点(平衡点)が見つかったら、発振器の出力を0にします。(テスターでの抵抗測定に影響しないように)

(18)デジタル・テスターを抵抗測定に設定し、ブリッジのF端子と(DET端子の黒色)端子間の抵抗値を測定します。

(19)テスター・アダプターの感度を下げ(500mV〜1V以上)、発振器の出力をテスター・アダプターが

振り切れない程度に出力レベルを上げます。

(この操作をする前に、D/FのVRをわざと平衡点から少しずらすとよい)

(20)13〜19を3回(以上)繰り返して平衡点における抵抗値を測定します。

(21)発振器の周波数を変更します。

(22)13〜21を繰り返し、すべての周波数で測定したら測定は完了です。

(23)周波数毎に測定した抵抗値の平均を求めます。この値をFとします。

(24)以下の計算式により、測定周波数f[Hz]を求めます。Cは4.7μFです。

f = 1/(2*π*C*F)

実験機材

- 交流ブリッジ

- 2kΩ 0.1% 固定抵抗器

- 低周波発振器

- テスターアダプタ

- アナログ直流電圧計

- ディジタルテスターまたは直流電位差計

- (クリスタル・イヤホン) (未使用なれど、比較のため)

実験結果

- 測定結果と周波数計算値

| 発振器 周波数レンジ |

100[Hz] | 300[Hz] | 1[kHz] | 3[kHz] | 備考 |

| 1回目測定[Ω] | 340.1 | 105.0 | 30.6 | 4.7 | |

| 2回目測定[Ω] | 337.1 | 106.7 | 26.7 | 3.8 | |

| 3回目測定[Ω] | 338.8 | 109.7 | 28.5 | 7.6 | |

| 平均[Ω] | 338.7 | 107.1 | 28.6 | 5.4 | これが抵抗Fの値 |

| 周波数計算値 [Hz](*1) |

100.0 | 316.2 | 1184 | 6271 | |

| デジタルテスタ の周波数の読み [Hz](*2) |

102.7 | 309.1 | 998 | 2,957 | |

| 測定周波数の 相対誤差[%] (*3) |

-2.6 | 2.3 | 18.7 | 212 |

(*2) 秋月のデジタル・テスターの周波数測定機能で測定。

(*3) デジタル・テスターの周波数の読みに対する周波数ブリッジの読みの偏差。

考察

- 周波数測定結果 測定周波数について、100Hz、300Hzについては2%台の誤差で測定可能との結果を得ました。

- 検出器の感度 周波数ブリッジで50Hzを測定した実験 と同様、一般的には、検出器の感度が高い方が

- 検出器としてのイヤホン 検出器としてクリスタル・イヤホンを使用した場合、発振器の正弦波に歪があると

1kHzについては誤差が20%近くで物足りない結果です。3kHzでは200%を超える誤差で実用にならない

誤差です。今回使用したウィーン・ブリッジは可変抵抗器(D/F)として1kΩVRを使用していることから

30Ωあたりより小さい値の設定は誤差が大きくなると考えられます。

なので、今回の使用したウィーン・ブリッジの実用的な周波数測定の範囲は1kHzあたりが

限界であると考えます。

一応測定範囲内である、1kHz以上の周波数の誤差を小さくするためには、可変抵抗器(D/F)の

設定値が小さいときでも、細かく調整ができるようAカーブを用いる、または、値の小さな

可変抵抗器を直列に接続する、などの対策が必要と考えます。

しかし、ベストな対策は、ブリッジのCを切り換えることにより、測定レンジを分けることです。

この場合、レンジ毎の測定周波数の範囲は最小値に対し最大15倍程度が実用的と思われます。

平衡点が見つけ易く、測定値のバラツキが小さくなるため、誤差も小さくなると

考えられます。

平衡してもイヤホンの音に変化がないため、ほとんど平衡点が判りませんでした。

よって、検出器としてクリスタル・イヤホンは実用になりまぜんでした。

参考文献

関連項目

- ウィーン・ブリッジの原理

- 交流ブリッジ

- 小物ツール−2kΩ 0.1% 固定抵抗器

- 発振器−低周波発振器

- テスターアダプタ

- アナログ直流電圧計

- 電気計測実験−周波数ブリッジによる周波数(50Hz)測定