実験の目的

バイポーラ・トランジスタの動作を確認するとともに、小信号等価回路の

パラメータについて考察します。

実験課題

パラメータ(hfe、hie)を求めます。

- IB-IC特性

- VBE-IB特性

- VCE-IC特性

実験回路

- IB-IC特性、VBE-IB特性

- VCE-IC特性

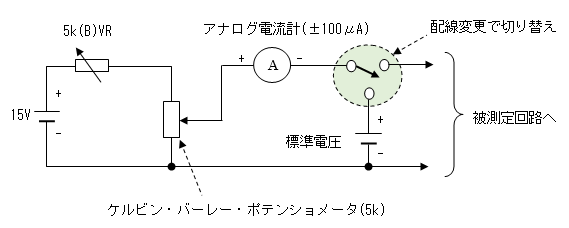

- 直流電位差計詳細回路

トランジスタの静特性

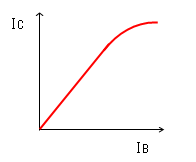

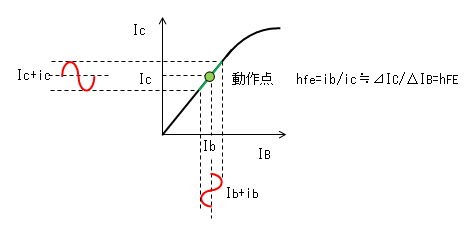

伝達特性はIB-IC特性で表されます。

- IB-IC特性 伝達特性であるIB-IC特性は、トランジスタの基本関係式より

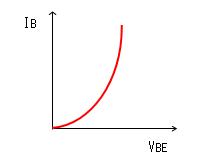

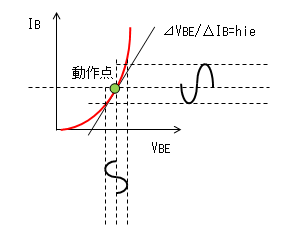

- VBE-IB特性

入力特性であるVBE-IB特性は、PN接合の順方向特性となることから

IB = Ico * {exp((q/kT)*VBE) − 1)}

となり、ほぼ指数関数曲線(を下方向に移動し原点を通る曲線)となります。

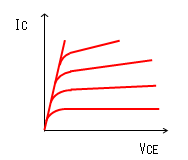

- VCE-IC特性 出力特性であるVCE-IC特性は、Icが基本関係式より

IC = hFE * IB

であることから、ほぼ原点を通る直線となります。

IC = hFE * IB

で決まるためVCEには依然せず、IBが一定ならば、Icもほぼ一定となります。

グラフ上は、IBをパラメータとしたほぼ水平なグラフとなります。

しかし、実際にはICが増えるほど、やや右肩上がりのグラフとなります。

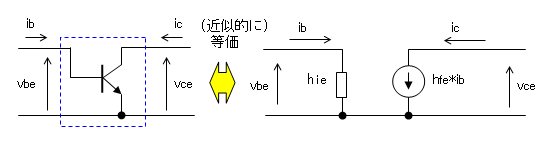

トランジスタの小信号簡易化等価回路

回路の解析が難しいので、まずバイアスをかけて動作点を決め、

次に、小信号動作であることを前提としてその動作点においては

線形動作をすると近似して解析します。

線形動作をするトランジスタは等価回路で置き換えます。

最も簡単な等価回路は下図です。

等価回路の中のパラメータである、hie、hfeは静特性のグラフから

以下のように求めます。

(1)hfe

IcとIBは原点を通る直線となることから、交流に対する増幅度hfeは

ほぼ直流に対する増幅度hFEと同じになります。

icがibのみで決まるため、等価回路では 制御電源で表現され、電流の値(ic)は

hfe*ibとなります。

(2)hie

入力特性であるVBE-IB特性はほぼ指数関数であることから

小信号に対する抵抗値(hie)はVBE-IB特性曲線上の動作点(バイアス点)

における接線の傾きで近似します。また、当然、hieは動作点で変化します。

計算上は下記の概算式が使えます。

hie = 1/(40 * IE) × β

∴ hie ≒ 1/(40 * IB)

実験方法

- IB-IC特性、VBE-IB特性 IB-IC特性とVBE-IB特性は 測定手順がほとんど同じであることから、

- VCE-IC特性 まず20kΩのVRでベース電流IBを設定して、次に直流電位差計の電圧を先に設定

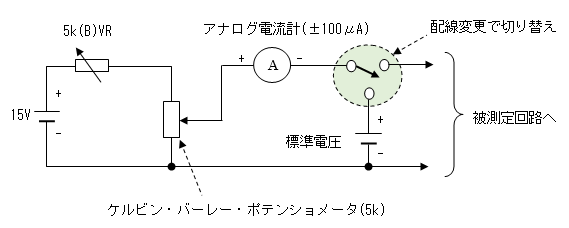

- 直流電位差計の使用方法 簡単に記載します。

同時に測定しました。

IB-VBE特性は ダイオードの特性と同様にわずかなVBEの変化で、

IBが大きく変化するので、VBEの測定には直流電位差計を用いました。

なお、測定回路はAV法を用います。

測定手順は、20kΩのVRでベース電流IBを0から増加させながら、

そのときのベース・エミッタ間電圧VBEと コレクタ電流Icを読み取って行きます。

します(このとき100μA電流計の感度を「低」にしておきます)。

その後、2kΩのVRで平衡を取ります。平衡したら感度を「高」にして再度平衡を取り、

コレクタ電流Icを読み取っていきます。

この際、VCEが小さい間はVCEを変化させると

わずかにベース電流IBも変化するので、IBを再調整します。

-

最初に標準電圧発生器を使ってロータリースイッチから

電圧が直読出来るよう設定します。

(1)100μAセンターメータの感度を「低」にします。

(2)ケルビン・バーレー・ポテンショメータの設定を "4096"にします。

(3)100μAセンターメータを標準電圧発生器に接続します。

(4)15[V](簡易安定化電源)と標準電圧発生器の電源をオンにします。

(5)5kΩの可変抵抗器(VR)を調整してセンターメータを0にするよう平衡をとります。

(6)100μAセンターメータの感度を「高」にします。

(7)再度、5kΩの可変抵抗器(VR)を調整してセンターメータを0にするよう平衡をとります。

(8)100μAセンターメータの感度を「低」にします。

これで、ケルビン・バーレー・ポテンショメータの設定値がフルスケール10[V]に設定されたので

ロータリースイッチの読みから電圧が直読出来るようになります。

この後、センターメータを被測定回路に接続し、平衡をとると電圧が4桁の分解能で

読み取れるのですが、被測定回路の電圧を変更を変更する場合、変更前に必ずセンターメータの

感度を一度「低」に戻し、被測定回路の電圧を変更して平衡をとってから、感度を「高」にして

更に平衡をとります。

感度を「高」のまま被測定回路の電圧を変更するとセンターメータが振り切れて、破損する

危険が生じます。(可動コイル型電流計は比較的過電流に強いのですが、念のため)

なおVCE-IC特性の測定では、通常の使用方法と違い

先にケルビン・バーレー・ポテンショメータをコレクタ電圧(VCE)に設定してから

2kΩVRを調整して、平衡を取ります。(少し手順が解りづらいのですが) (-_-;;

(つまりVCEを設定してからIcを読み取ります)

実験機材

- トランジスタ:2SC1815(Yランク)

- アナログ直流電流計(50μA)

- 標準電圧発生器

- ケルビン・バーレー・ポテンショメータ

- アナログ・テスター

- 簡易安定化電源 トランジスタの電源:10[V]と直流電位差計の15[V]は、簡易安定化電源から同時に供給します。

- 可変抵抗器(2kΩB)

- 可変抵抗器(5kΩB)

- 可変抵抗器(20kΩB)

- 固定抵抗器100kΩ

実験結果

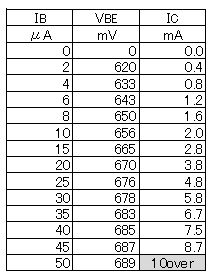

- IB-IC特性、VBE-IB特性 測定データ

- IB-IC特性グラフ

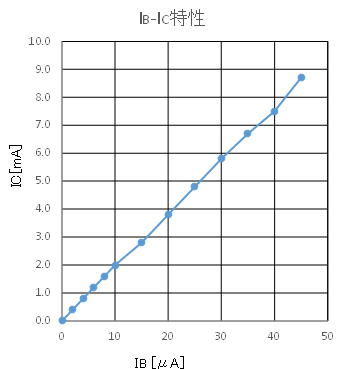

- IB-VBE特性グラフ

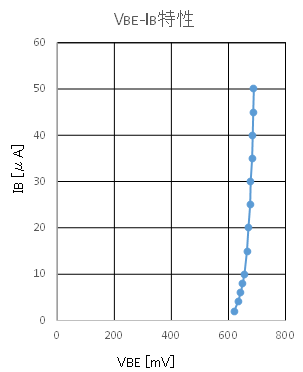

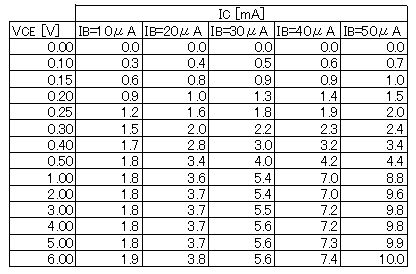

- IC-VCE特性 測定データ

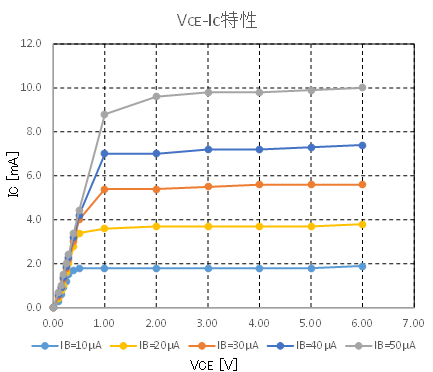

- IC-VCE特性グラフ

測定結果・考察

- IB-IC特性とhfe IBとICはほぼ比例関係になることが確認出来ました。

- IB-VBE特性 今回の測定範囲では、判りずらいですが、ベース電流が2μAを超えたあたりから

- IC-VCE特性 VCEがおよそ2[V]を超えると、Icはほぼ一定となりIBのみで

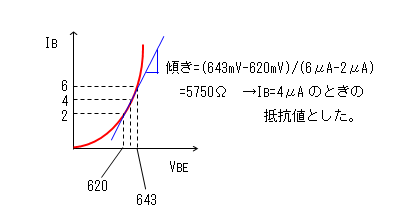

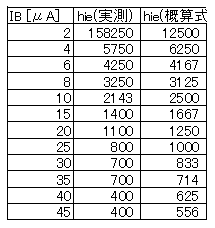

- hie 測定データから次の方法で計算しました。

サンプルのトランジスタ:2SC1815において、その比、すなわちhFEは

およそ8.7[mA]/45[μA] ≒ 193になりました。データシートによるとYランクの

2SC1815のhFEは120〜240ですので、仕様の範囲内であることが判りました。

急激にVBEが600mV位に増加したことから、ほぼ指数関数(を下方向に

移動した関数)になると考えられます。

決まることが確認できました。

グラフは折れ線グラフにしましたが、Excelで点を曲線で結ぶと1.5[V]あたりで

オーバーシュートがあるように線が引かれるため折れ線グラフにしました。

VCEが0.5〜1.0[V]あたりでもう少し細かくデータを取れば良かったかも

しれません。

IB = 4[μA]のときのhieは、その前後であるIB = 2[μA]と6[μA]の

測定データで傾きを計算。

例

計算結果は下記となりました

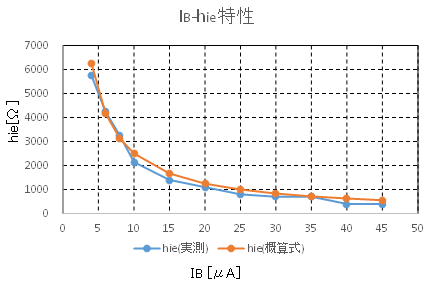

概算式:hie ≒ 1/(40 * IB)から計算したhieとともにグラフにすると下図となりました。

ふたつのグラフは概ね一致することが確認出来ました。

よってhieは概算式から計算して設計することが出来ると判断します。

今後の課題

参考文献

- 2SC1815データシート