実験の目的

この際、負荷電流と入力電圧を変化させ、出力電圧の安定度を確認します。

実験課題

- 負荷変動に対する出力電圧の変化

- 入力電圧の変動に対する出力電圧の変化

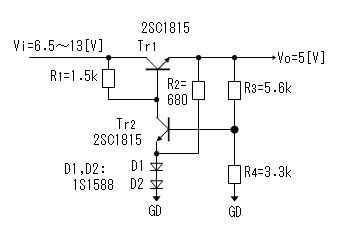

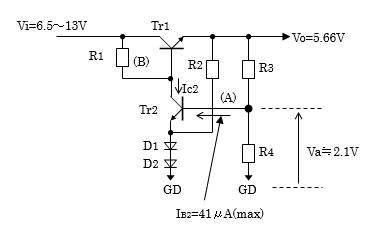

実験回路

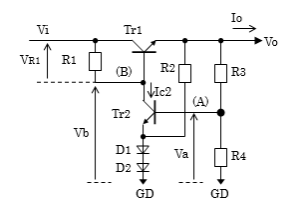

回路の動作

-

Tr1はドロッパーとも呼ばれ、出力電圧Voが一定になるように入力電圧Viに対して

電圧降下を発生させます。基準電圧は(A)点となりますが、この回路では

D1、D2の順方向電圧とTr2のベース〜エミッタ間の電圧VBE2の

合計でVa≒0.7×3≒2.1[V]となります。

出力電圧VoはR3とR4とで分圧された(A)点に接続されているため、結局、

Vo = (R3 + R4) / R4 * Va

となる出力電圧で安定化されます。

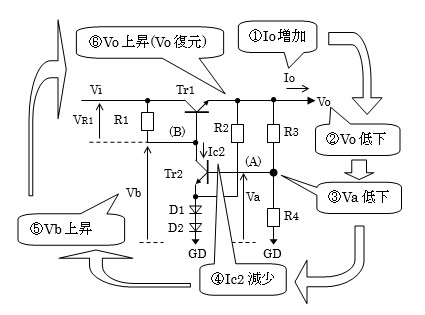

出力電流Ioが変化した場合の安定化の動作を下図に示します。

動作の詳細については電子回路の トランジスタによる帰還増幅型定電圧電源回路を

参照してください。

抵抗R2は出力電流の変化によりTr2のエミッタ電流が変化したとき、

生成するためのダイオードD1、D2に流れる電流が大きく変化して基準電圧が

大きく変化しないように予め一定の電流を流しておくための抵抗です。

実験回路の設計

- 設計条件

- 出力電圧(Vo):5[V]

- 負荷電流(Io):0〜15[mA]

- 入力電圧(Vi):6.5〜13[V]

- トランジスタ:Tr1の選定

- 抵抗:R1の選定

- トランジスタ:Tr2の選定

- 抵抗:R2の選定

- 抵抗:R3、R4の選定

- ダイオードD1、D2の選定

今回の実験では、回路の動作確認を目的としていることと、

トランジスタの発熱を避けるため、大電流を流すことは想定せず、

出力電流は最大で15[mA]としました。

この電流であればTr1もパワー・トランジスタではなく小信号用のものが

使用でき、かつ放熱器も不要です。

-

最初に、トランジスタTr1のエミッタ電流について検討します。

出力電流Ioの最大値は15[mA]としましたが、

Tr1のエミッタにはR2に流れる電流も流れます。

R2に流れる電流は通常Ioよりはるかに小さいため無視してもよいのですが、

今回の回路ではIoが小さいため無視出来ません。(^_^;

R2に流す電流を5[mA]とすればTr1のエミッタ電流は 最大20[mA]となります。

(ちなみに、Tr1にはR3、R4に流れる電流も流れますが、 このあと検討するように

0.5[mA]程度でR2の電流より小さい値なので、ここでは無視しました。)

Viの最大値は13[V]ですので、トランジスタTr1の最大コレクタ損失Pt1は

Pt1 = (Vi(max) - Vo) * IE(max)

= (13.5 - 5) * 0.02

= 0.17[W]

となります。小信号増幅用の汎用トランジスタ2SC1815-Yを使用することを検討し、

主な仕様を比較すると下記のようになり、問題ありません。

| 項目 | 記号 | 単位 | 部品仕様(25℃) | 設計値 | 判定 | 備考 |

| コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | V | 50 | 8 | OK | |

| コレクタ電流 | IC | mA | 150 | 20 | OK | |

| コレクタ損失 | PC | mW | 400 | 170 | OK |

-

IE1を20[mA](max)として、Tr1のhFEは

データ・シートより120(min)なので

IB1は20[mA]/120≒167[μA](max)となります。(Ic≒IEと考えた)

入力電圧Viが最も低いときでもTr1のベースに167[μA]の電流が流れるように

抵抗R1を決定する必要があります。

また、このときトランジスタTr2のコレクタにも一定の電流が流れるようにします。

この電流を今回500[μA]としました。

Vb = Vo + VBE1 = 5 + 0.7 = 5.7[V]

なので、

R1 = (Vi(min) - Vb)/(IB1 + IC2) = (6.5[V] - 5.7[V]) / (167 + 500)[μA] = 0.8[V] / 667[μA] ≒ 1190[Ω]

E6系列より選定して R1=1.5[kΩ]としました。

必要となる許容損失P1は入力電圧Viが最大のときであるため

P1(max) = (VR1(max))2/R1

= (Vi(max) - Vb)2/R1

= (13 - 5.7)2 / 1500[Ω]

≒ 0.036[W]

となりますので1/8[W]以上のものが使用出来ます。

-

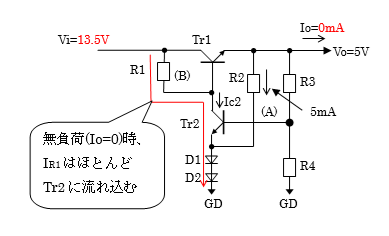

トランジスタTr2のコレクタに流れる電流が最大値IC2(max)となる条件は

入力電圧Viが最大で、負荷電流Ioが無負荷状態のときと考えられます。

このときR1の電流の大部分がTr2のコレクタに流れ込むと考えると

IC2(max) = {Vi(max) - (Vo + VBE1)}/R1

= {13 - (5 + 0.7)}/1500

≒ 4.9[mA]

となりますので、2SC1815-Yで充分です。

-

R2に流れる電流を5[mA](min)としたので、D1、D2の

順方向電圧VDを0.7[V]とすると

R2 = (Vo - 2 * VD)/5[mA]

= (5 - 2 * 0.7)/0.005

= 720[Ω]

E6系列の抵抗から選定し R2=680[Ω]としました。

消費電力P2は

P2 = (VR2(max))2/R2

= (Vo - 2 * VD)2/R2

= (5 - 1.4)2 / 680[Ω]

= 0.019[W]

となりますので、これも1/8[W]以上のものが使用出来ます。

-

Tr2に流れるコレクタ電流(IC2)は最大で4.9[mA]でした。

Tr2のhFEを120とすれば、ベース電流IB2は

IB2 = IC2 / hFE = 0.0049/120 ≒ 41[μA]

となります。R3,R4に流す電流はIB2の10倍位としたいため

R3 + R4 = Vo/(41[μA] * 10) = 5/(41[μA] * 10) = 12.2[kΩ]

となります。(R3 + R4)の絶対値は重要ではなく、 出力電圧Voを決定するためには

その比が重要です。一方、出力電圧Voを5[V]に設定するためには

Va = 2 * VD + VBE2 = Vo * R4 /(R3 + R4)

としなければならないので、

R4 = (2 * VD + VBE2) * (R3 + R4) / Vo = (2 * 0.7 + 0.7)[V] * 12.2[kΩ] / 5 ≒ 5.1[kΩ]

R3 = (R3 + R4) - R4 = 12.2[kΩ] - 5.1[kΩ] = 7.1[kΩ]

手持ち部品の関係でE12系列の抵抗から 選定して、R3=5.6[kΩ]、R4=3.3[kΩ]と

としました。この定数で、改めてVoがいくらになるか計算すると、

Vo = (2 * VD + VBE2) * (1 + R3 / R4) = (2 * 0.7 + 0.7)[V] * (1 + 5.6[kΩ] / 3.3[kΩ]) ≒ 5.66[V]

-

R2の電流が5[mA]、Tr2の最大エミッタ電流

(≒最大コレクタ電流:IC2(max))が4.9[mA]

としたので、ダイオード:D1,D2に流れる電流は最大で9.9[mA]です。

汎用品で間に合います。ので、手持ち部品の1S1588を使用します。

実験方法

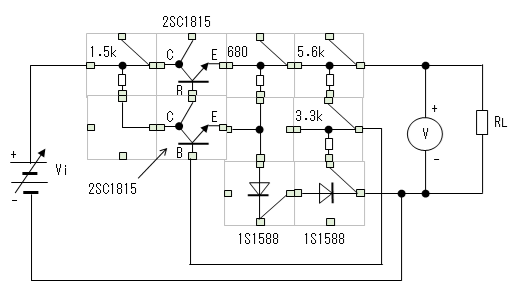

- 電子ブロックの配置 電子ブロックで実験回路を下図のように組み立てます。

- 負荷変動試験 入力電源(Vi)は簡易安定化電源の10[V]端子を使用しました。

- 入力変動試験 簡易安定電源の端子と、電池を下記のように直列接続で組み合わせながら

負荷抵抗(RL)を下記のように変更しながら出力電圧(Vo)の値を測定します。

| 負荷抵抗 RL[Ω] |

出力電流 Io[mA] |

負荷抵抗消費電力 [mW] |

備考 |

| ∞(無負荷) | 0 | 0 | |

| 1k | 5.0 | 25 | |

| 470 | 10.6 | 53 | |

| 330 | 15.2 | 76 | |

| 220 | 22.7 | 114 |

入力電圧(Vi)を可変し、Viと出力電圧(Vo)を測定します。

| Vi[V] | 簡易安定化電源 端子[V] |

乾電池個数 | 備考 |

| 6.5 | 5 | 1 | |

| 8.0 | 5 | 2 | |

| 9.5 | 5 | 3 | |

| 10 | 10 | 0 | |

| 11.5 | 10 | 1 | |

| 13 | 10 | 2 |

実験機材

- 電子ブロック

- 簡易安定化電源

- 負荷抵抗:RL

- 乾電池 単一(1.5V)×3

- 電池ホルダー

- ディジタル・テスター

-

使用したブロックは、実験方法の

電子ブロックの配置を参照。

-

1[kΩ] 、470[Ω] 、330[Ω] 、220[Ω] (各1/4[W]以上)

実験結果

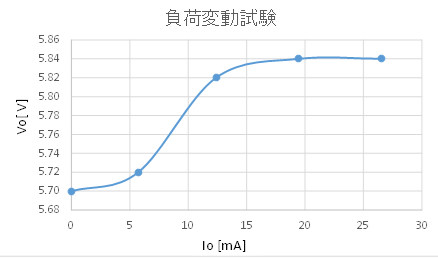

- 負荷変動試験 結果のグラフを下図に示します。

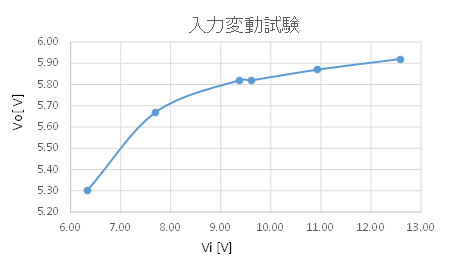

- 入力変動試験 入力電圧(Vi)を上げていくと出力電圧(Vo)もわずかに上昇しました。

負荷電流(Io)は、出力電圧(Vo)の実測値/負荷抵抗(RL)で計算しました。

出力電圧(Vo)は設計値:5.66[V]に対して、実測値はやや高くなりました。

意外なことに負荷電流を増やしていくと、わずかに(約140[mV])出力電圧(Vo)が

上昇しました。

入力電圧(Vi) = 9.6[V](実測)

グラフの直線部分で計算すると

ΔVi = 12.5[V] - 9.5[V] = 3.0[V]

ΔVo = 5.9[V] - 5.8[V] = 0.1[V]

なので

ΔVo / ΔVi = 0.1 / 3.0 ≒ 3.3[%]

今回実験した回路では、この程度の変動はやむを得ないと思われます。

考察

- 負荷変動試験 出力電圧(Vo)は、設計値に近い値となりました。

- 入力変動試験 入力電圧(Vi)の変動に対し、出力電圧(Vo)を安定にするには、トランジスタTr1の

R3とR4を可変抵抗器などで微調整すればさらに精密な電圧設定が

可能となることが期待されます。

負荷電流の変動に対しては出力電圧は概ね安定化していることが確認出来ました。

負荷電流(Io)を増やしていくと出力電圧(Vo)がわずかに上昇するメカニズムについては

今回よく判りませんでした。(-_-?

コレクタ〜エミッタ間電圧が3〜4[V]以上確保する必要があることが判りました。

またこのときでも、入力電圧(Vi)の変動に対し、出力電圧(Vo)は3〜4[%]変動することが

判りました。

入力電圧(Vi)が増加すると基準電圧を決めるダイオードの電流が増えるので、

基準電圧が上昇するのが大きな要因であると推測します。

今後の課題

- 負荷変動と入力変動に対する出力変動幅の定量化 出力の変動幅については、今回定量的な評価をしませんでした。

- 更なる安定化の方式検討 今回の回路は、特に入力電圧(Vi)の変動に対して基準電圧が影響を受けやすいことが

- 負帰還理論の整備 帰還増幅型定電圧電源回路は負帰還増幅回路の一種ですが、負帰還の一般論との

判りました。これを対策すると更に安定度が増すと思われます。

(例えば、ダイオードの電流を定電流化するとか)

関係までは今回調べませんでした。

参考文献

- 2SC1815データシート

- 実用電子回路設計ガイド(2002 第16版) 8.7 期間増幅形低電圧回路、 見城尚志・高橋久共著、総合電子出版社

- トランジスタの実用回路入門(2003) 6.6-2電圧安定化回路、富山忠宏、オーム社

関連項目

- 電子回路− トランジスタによる帰還増幅型定電圧電源回路

- 簡易安定化電源

- 自作電子ブロック

- 設計情報−抵抗器−E系列